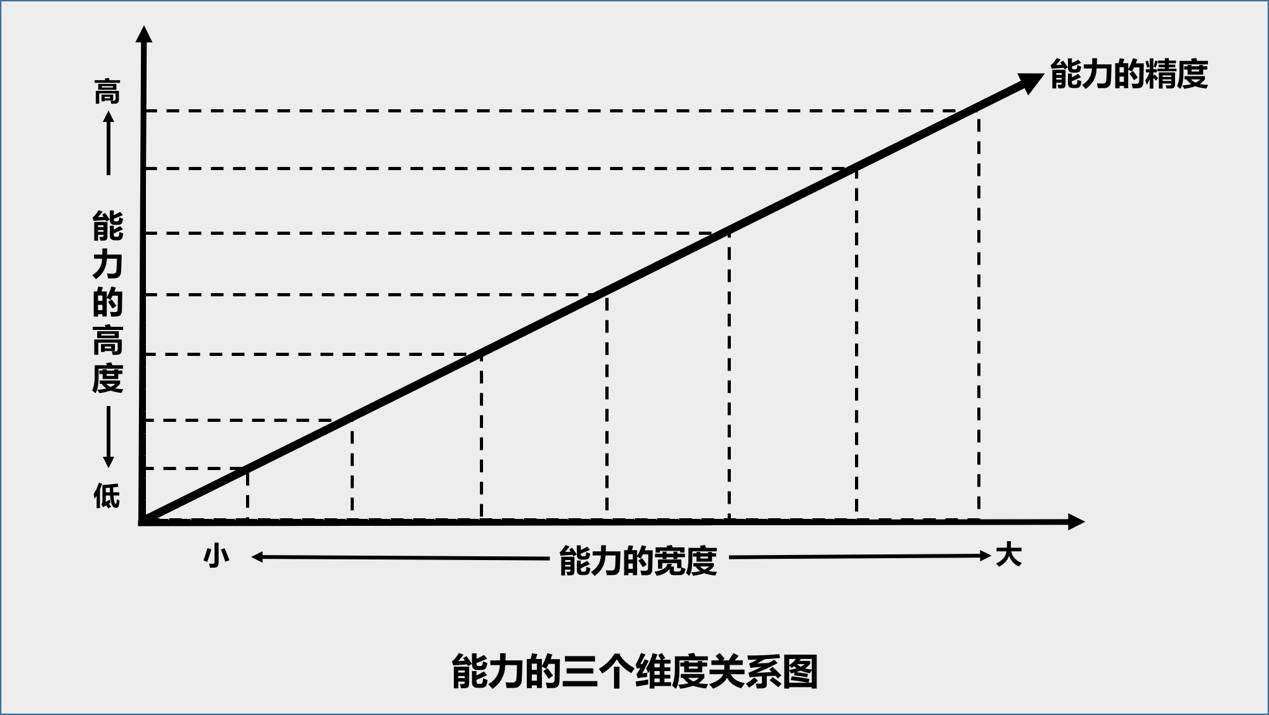

如果把一项能力细分成不同的维度的话,大致应该有三个维度,如图9-3所示。

图9-3 能力的三个维度关系图

能力分别有三个维度:

能力的宽度,指的是能够完成事情的数量。

能力的高度,指的是能够完成事情的难度。

能力的精度,指的是能够完成事情的质量。

从这个意义上说,能力管理除了获取新的能力外,更重要的是要在已有能力的三个维度上下功夫。

以培训师非常基础的表达能力为例:

表达能力的基本含义是,一个人把自己的思想、情感、想法和意图等,用语言、文字、图形、表情和动作等清晰明确地表达出来,并善于让他人理解、体会和掌握。

应该说,任何一名培训师都能够因为过去的学习和练习,拥有一定水平的表达能力。但是,从更高的要求看,每一个具体的个体至少在表达能力的三个方面(即维度)还有无限改善和提升的空间。包括:

第一,在表达手段上,除了常见的语言、文字外,还有图形、表情及动作等其他的手段。每一个人驾驭这些手段的水平和熟练程度一定存在不同程度的差异。所以,切实掌握更多的表达手段(或者方式),属于表达能力宽度的拓展。

第二,对于同一件事物(情)的表达,不同的人又会出现不同的表达结果。有的人可能只停留在简单的叙述层面,有的人可能能够运用描述的手法,有的人还能综合运用叙述、描述、议论等多种手法,其结果是他人所能接收到的信息,以及对信息的理解、体会就会大不相同。作者将此称为能力的高度。

第三,即便同样运用描述的手法,不同的人仍然会出现不同的差异。有的描述可能比较粗糙、干涩,没有画面感,而有的描述却能生动、细腻,活灵活现,呈现很好的画面感。这就受制于能力精度的改善。

那么,到底该如何来改善能力的这三个维度(即宽度、高度和精度)呢?作者给出的建议是:如切如搓、如琢如磨(出自《诗经-卫风》)。其本意是,把骨头、象牙、玉石、石头等加工制成器物的动作。借用到此处的意思是,能力需要反复打磨、反复实践,才能得以提升和改善。

具体来说,应该包含以下几个方面:

一是区分清楚某项能力所要作用的对象(包括人和事)的不同层级。比如:同样是表达能力的作用对象,就可以依据不同的标准,分为专业人士和非专业人士,或者小学生、中学生、大学生和在职人员等。很显然,不同的对象对于表达者的表达能力的要求是有所差异的;

二是区分清楚某项能力所要作用的不同场景。比如:应急变通能力既有可能面对单纯的事(物)的场景,也可能面对人、事合一的场景;既可能是一对一的场景,也可能是一对多的场景等。不同的场景,对应急变通能力的要求同样会有不同;

三是区分清楚某项能力所要作用的最终效果。比如:洞察判断能力也许只是了解表面现象,也许还要进一步分析现象背后的原因等。也就是说,某项能力在参与实践的过程中,是否有更深层次的、更精细的要求,也会受制于能力的综合水平;

四是在前述三个区分的基础上,找到自身的差距,持续不断地尝试练习,反复调整,进而实现有效的改善。

总而言之,能力的改善绝非一蹴而就的事情,需要不断发现自己的短板,然后多次、重复地训练,才有可能逐步达成。

有道是:

大千世界若无穷,一一面对能力囧;

切磋琢磨不可断,精进方能竹在胸。

廖信琳

廖信琳