印度公路网密布全国,公路系统发达,交通十分方便。目前公路承担全国客运的80%和货运的60%。至1996年,公路网全长332万公里,居世界第三位。

印度公路的历史也不短,在英国殖民统治时期,就修筑了不少公路。独立后,印度公路建设有了更大的发展,成了世界上公路最发达的国家之一。印度政府非常注重公路建设投资,第四个五年计划中投资近82.7亿卢比,第五个五年计划中投资134.8亿卢比。1995年,印度修改公路法,允许私营公司参加公路建设,将外国在公路建筑和维修工程上的控股上限由74%提高到100%,自动核准。按国土面积、人口比例计算,印度的公路密度虽然低于发达国家,但它的公路网已成为世界上最大的公路网之一。

印度政府同马来西亚、加拿大、法国在公路建筑、维修和管理方面进行合作,引进技术,此外还向世界银行、亚洲发展银行和日本海外合作基金申请公路建设援助贷款。印度在引进外国先进技术的同时,结合本地地理和气候特点,公路耐高温的程度令外国人惊叹,夏季气温高达48至50摄氏度,但柏油公路照常使用,路面上的沥青并不熔化。自1950年以来,公路总长增加了两倍,由25万英里增加到80万英里。

印度公路分为国家级公路、邦级公路和地方级公路三种。国家级公路有49条,长34300公里,占全国公路网的1.03%,15%为单行道,承受公路货运和客运的40%。国家级公路质量好,路面宽阔平坦,路标齐全醒目,路旁设有里程碑,拐弯处设有明显标志和路障,不管白天还是黑夜,汽车可放心行驶,比较安全,也不会迷路。国家级公路通向全国各主要城市,是联结各大城市的交通要道,对于旅客和货物的运输发挥着主体作用。邦级公路一般也比较好,是国家公路的支线,是各邦内的交通干线,总长10万公里以上,但比国家公路窄,其中75%为单行道。地方级公路归当地管辖,是邦内各区县之间的交通网络,它们同穷乡僻壤相连接,主要是土路,很少铺设柏油路面,大多是非全天候公路,在这样的公路上长途旅行,免不了风尘仆仆,蓬头垢面。

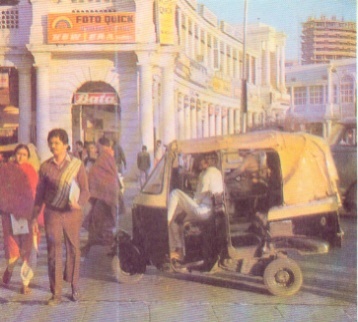

图6-9 无处不有的三轮车

印度公路上行驶着各种各样的车辆,除了形形色色风驰电掣的汽车外,还有不同型号的拖拉机、奋蹄奔跑的马拉车、慢慢吞吞的牛拉车、昂首阔步的骆驼拉车和无处不有的三轮车等。印度机动车总数自1947年独立以来,增加了16倍,现在超过了410万辆。各种公路车辆印度都能自己制造,包括卡车、轿车、摩托车、拖拉机、自行车等,不但自给自足,而且向亚洲和非洲一些国家出口。印度非常注意保护本国汽车工业,对外国进口车辆卡得很严,包括总理在内都乘坐印度的国产汽车。从城市到乡村的公路上,奔驰的大多是国产汽车。印度也重视引进外国先进技术,并与外国合资制造汽车,但对外国技术进行消化吸收,与本国国情相结合,因此所有汽车产品都带有印度特色。

图6-10 无门出租车

在城市,交通工具主要是公共汽车、小汽车、出租车、摩托车、各种人力车。大部分人出行时乘坐公共汽车,印度的公共汽车有其特点:一是拥挤,由于人多车少,车内往往拥挤不堪,特别是到了周末和节假日或上下班交通高峰期,更是令人难以忍受;二是无车门,印度的公共汽车只有门框而没有车门,只要车速放慢或路口遇到红灯停车,乘客马上可以跳下车,上下车很方便,但由于乘客太多,在拐弯处,容易甩下车,酿成事故;三是车速快,印度的公共汽车速度很快,即使在拐弯处也不减速,一路颠簸,车每到一站,速度放慢,缓缓行进,乘客或跳下车或跑着跳上车,跳下车后要顺着惯性朝前跑几步,否则会摔跤,也有被摔下来摔死的;四是后上前下,售票员坐在后门的靠左边,乘客从后门上车,先买票,然后向前移动,到站时从前门下车。这种秩序,人们都自觉遵守,若你“反其道而行之”,会遭到司机的批评,甚至他会拒不开车,直到你下车从后门上车为止,同时车上的其他乘客也会说你几句。有一次,笔者和一位尼赫鲁大学的中国留学生同座一路公交车,由于她初来乍到,不习惯印度公交车的速度,在拐弯处没有扶稳,结果摔倒在地。

图6-11 牛拉车

印度不少中产阶级已经拥有了自己的小汽车和摩托车,上下班、访友或郊游都是自己开车去,既快捷方便,又省去了等车和挤车的麻烦。出租车和三轮摩托车很多,不仅车站有,公路两旁和大街路口到处可以见到。你若手提着行李站在路旁观望,出租汽车发现了,会主动开来;你若看到有黄顶汽车从身边路过,只要向它招手示意,它会马上停下。车价以行程多少计算,车内装有计程器。每公里的价钱由国家规定,出租者不得随意向顾客要价。当然,个别例外也是有的,尤其对待外国人。这时顾客可以讨价还价,双方同意,交易才能做成,这是一种习惯。也有些司机见钱眼开,不按套路出牌。笔者有一次乘出租从尼赫鲁大学去市中心,由于身上没有零钱,给了出租司机一张大面额,结果他直接装进口袋,不顾打表数额,以各种借口不找钱。三轮摩托车在各个大中城市里大行其道,价格便宜,深受一般民众欢迎。笔者在尼赫鲁大学学习期间,经常乘坐这种无门的三轮出租车。城市里也有不少人力车,主要是为那些收入微薄的人提供服务的。在老德里狭窄拥挤的街道,人力车大行其道,笔者有一次曾乘坐这种人力车,看到车主费力地踩踏蜗牛般前行,不禁心中顿生地主老财剥削贫下中农的愧疚感。在一些中小城市或乡镇,还可以看到不少牛拉的车、骆驼拉的车或大象拉的车,缓缓地行进在并不宽敞的马路上,优哉游哉。

印度车多、人多,车祸也多。据有关部门统计,事故死亡率比美国、法国、西德和日本都高。以贝拿勒斯城市为例,那里给人印象是,人、车不分上下道,简直横冲直撞,可谓“见缝插针”。再加上“圣牛”在街上摇摇摆摆,自由行走,影响交通,难怪有很好的小轿车四轮朝天躺着。这类事情不乏其例,印度朋友风趣地说,“这就是印度的古老文明。”在印度,汽车、马车、神牛、摩托车、三轮车、骆驼车、人力车并驾齐驱,是常见的马路奇观。

不详

不详