你能否把10枚硬币放在同样的3个玻璃杯中,并使每个杯子里的硬币为奇数?

——脑筋急转弯试题

打破定势思维是非常困难的一件事,这是因为我们所受的教育、我们所经历的各类事件、我们对这个世界的认知都深深固化在我们的潜意识之中,我们并不能意识到99%的想法已经被预设了。

在高中的物理课堂上会遇到这样一个题目:

- 给你一个气压计,请用它来测量写字楼A的高度,你会怎么做?

绝大多数学生都会回答说,当然是在楼顶和楼底分别测量气压,然后用气压的压差来计算楼的高度。有一个学生给出了不同答案:

- 用一根绳子拴住气压计,然后在楼顶把气压计放到楼底,再测量所需绳子的长度就可以得到楼的高度。

很显然,这个答案一定是对的而且测量得更加精确,但它和老师们的初衷不一致,考试时要敢这么做答必然拿到零分。

其实关于这个问题,还有若干解法可以给出答案:

- 在有太阳的日子,测出气压计的高度和影子的高度,再测出写字楼A影子的高度,用简单的比例法就可以得出楼的高度。

- 登上大楼,让气压计以自由落体的方式落下,测量落地的时间,用自由落体公式就可以算出楼的高度。

- 用一根绳子系住气压计,让它在楼顶和地面同时做钟摆运动,测量出G(重力加速度)的差值,根据差值就可以算出楼的高度。

- 把气压计送给门卫,让他告诉你精确的写字楼高度。

- ……

这个问题可以用来说明心理学经典的“功能固着”问题,我们会把某个功能和某个物品在心智中链接在一起,一看到气压计,就想到测量气压而不是作为坠绳子的重物;一看到电源插头,就想到充电工具而不是薄薄的金属片;一看到手机,就想到给人打电话或者使用APP而不是一个金属固体方块……

2017年,亚马逊公司(Amazon)以137亿美元的价格收购全食超市(Whole Foods Market),这是亚马逊最大的一笔并购案,亚马逊CEO贝佐斯(Jeff Bezos)将并购的原因归结为线上向线下拓展,全食超市提供的天然有机食品能和亚马逊的业务形成协同。许多人对此感到不解,因为2017年全球实体零售业正处于关店潮之中,全食超市也陷入困境,这个时机购买全食超市并不是一个好主意。不过,如果打破定势思维,就可以看到全食超市还有其他价值——它在美国、加拿大和英国拥有460多家门店,这些门店多数都处于黄金位置,并且这些店铺面积大,具备仓储和冷冻功能——贝佐斯并不主要看重全食超市的零售能力,而是要将之打造成为亚马逊线下的配送中心。因此,这个并购案非但不亏、反而让亚马逊公司大赚一笔。这就是打破定势思维的功能重构。

在商业上,学会特立独行是打破定势思维的好方法。美国户外运动品牌巴塔哥尼亚(patgonia)就是这么做的。

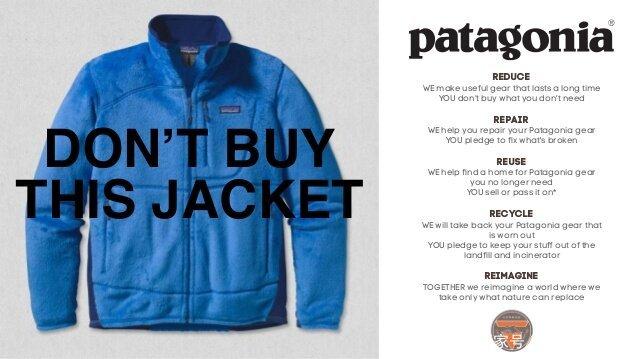

美国户外运动品牌巴塔哥尼亚(patgonia)的员工提出了不同的问题:“如果我们让消费者不要购买我们的产品,会有什么效果?”于是,他们在2011年感恩节后的第一个星期五,即“黑色星期五”这一天,在《纽约时报》上用整版刊登了一篇广告,广告上是一件巴塔哥尼亚的摇粒绒夹克,上面写着“不要买这件夹克Don’t Buy This Jacket”。

巴塔哥尼亚有一份长长的企业黑名单,上榜的都是对环境有负面影响的企业,对这些企业一概不提供定制服务。想买我的产品,对不起,我不卖给你!华尔街银行家们都非常喜欢巴塔哥尼亚定制的产品,但巴塔哥尼亚并不买账,对不起,限购!

这种特立独行凸显了巴塔哥尼亚的品牌形象(绿色和独特,关注可持续发展),让它在一片平庸的产品品牌中如同黑夜中的火炬。

正常情况下,每个人只能看到自己想看的东西。有时,为了打破定势思维,我们还需要等待不同观点的出现,然后用开放包容的心态去思考和理解。

请大家想象如下场景:

-在某个重要决策会议上,有一项重要的项目决策需要讨论,W总给大家讲解了A方案,方案逻辑清楚、事实和数据非常清晰、有力地论证了A方案的可行性,得到了与会者的一致赞赏。大家一致同意批准实施A方案。

这是许多管理者脑海里都会有的理想决策场景。不过,这个场景实际上并不符合管理原则——如果一个决策会议只有单一观点,没有不同观点(解决方案)的出现,不要急着下结论。

德鲁克10(Peter F. Drucker)在名著《管理的实践》中讲过一个故事:

“通用汽车公司总裁史隆先生曾在该公司一次高级层会议中说过这样一段话:‘诸位先生,在我看来,我们对这项决策,都有了完全一致的看法了。’出席会议的委员们都点头表示同意。但是他接着说:‘现在我宣布会议结束,此一问题延到下一次会议时再行讨论。我希望下次会议时,能听到反对的意见,我们也许才能对这项决策真正了解。’一个月后,这次会议中提到的案子被否决了。”11

在传统管理教科书中说,我们要从事实出发而不是从观点(假设)出发,先搜集数据、分析事实,然后在数据和事实的基础上提出解决方案,这个逻辑看起来很正确,但在实际工作中完全行不通,因为“没有人能从事实出发!”或者说,管理者永远不可能获得所有应该掌握的事实。

有经验的管理者都知道,我们对一件事情的思考不是从搜集材料开始,而是从观点(假设)开始,然后在此基础上搜集数据并得出答案。我们每个人只能从自己的观点(假设)出发去思考问题,所以在决策会议上,真正需要讨论的不是最终的答案,而是每一个人的观点(假设)!

越是成功、越是聪明的管理者越容易陷入单一思维(定势思维)的陷阱,某些领导喜欢在会议上说:“如此明显的‘事实’你为什么会看不到(背后的含义是你如果持反对观点,那么不是愚蠢就是不安好心)!”这种说法直接造成了会议的低效和决策错误。太多人都有过由于观点和领导不同而受到斥责的经历,再加之从众心理,在重要会议上尽量不发言简直是最符合人性的选择。

如果在职场上,管理者希望打破定势思维,就需要容忍不同意见,仔细去听不同观点,因为哪怕是真的笨人,也可以给管理者不同的视角——要假设持不同观点的人,是由于他看到了不同的事实。譬如下述场景:

-在某个会议上,某位不谙世事的年轻人提出一个看似很愚蠢的问题。不过,在开放的会议氛围下,经常能使我们独辟蹊径地找到问题的新思路。这不是假想,而是许许多多企业的场景中不断发生的事情。

华为公司为了能够听到不同意见(更重要的是形成容忍不同意见的开放氛围),特意打造了两个决策意见体系。一个体系以技术为中心;另一个体系以顾客需求为中心。围绕同一个问题,由这两个体系各自提出观点,进行激烈的辩论——好的决策在此基础上逐渐形成。

在企业中形成开放氛围很重要——重要的讨论会最好有独立的主持人,会议最高领导一定要把发言放到最后,如果不需要当场拍板,最好全程不发言(笔者观察,绝大多数管理者都忍不住会发言。真正能忍住的,都是最优秀的管理者)。

不详

不详