【识干家直播间】总编替你问专家

时间:4月27日周日晚19:30

专家:王春强,资深企业管理咨询顾问、组织与管理变革专家。

超过20年一线实战经验的资深企业管理咨询顾问和组织管理专家。服务近百家企业,横跨20多个行业。咨询领域覆盖战略规划、组织变革、流程再造(BPR)、人力资源、研发(IPD)、供应链(ISC)、销售、内控等企业管理全域。

深度参与华为ISC、IPD、ERP等关键变革项目,奠定管理咨询职业基础。

创办管理咨询公司,聚焦流程与组织变革、人力资源、战略规划等领域,积累了丰富的跨行业、跨类型企业服务经验。

曾任大型手机制造企业执行副总兼COO,具备甲方视角和运营管理实战经验。

著有:《规则定成败:突破中国式管理死弯》《管理:以规则驾驭人性》《打造集成供应链:走出挂一漏十的改善困境》《不读韩非子,怎么当老板》。

主持人:张本心,识干家(博瑞森图书)创始人&总编辑,22年管理图书策划出版经验。

访谈主题:以势驭性:组织支配员工的3个途径

说明:直播文字版根据直播内容制作,详情扫码看直播回放

观看建议:

在企业管理的复杂领域中,规则、权力与文化观念犹如三驾马车,共同驱动着员工行为,影响着组织的运行效率与发展走向。但它们背后的底层逻辑是什么?又如何相互作用、协同发力?

一、“势”的概念解析

“势”是理解规则、权力与文化观念如何影响人们行为的关键概念。站在受众(如企业员工)的角度,“势”是基于某种定向的利害计算而做出的预期。用公式表示就是“如果a,那么b”,其中a代表行为b代表利益,即人们会根据自身行为对利益增减的判断来决定行动。

比如公司规定迟到罚款10元,对于在乎这10元的员工来说,为避免利益受损,就会尽量不迟到;但对不在乎的人而言,可能依旧会迟到。这说明“势”因人而异,同时“势”的强弱还与从a到b实现的概率有关。若做出贡献获得奖励的概率只有60%,那么“势”的势能就会降低;若做坏事被惩罚的概率低,做坏事的情况就可能增多。用公式表示,势能等于相关利益的度乘以实现概率。

二、“势” 的三种表现形态

(一)规则:行为的利害计算公式

规则的本质是一种利害计算公式。英国政府向澳大利亚运送犯人的故事能很好地说明这一点。起初,英国政府租用民间船只运犯人,采用离岸结算,按人头付费,导致船长为追求利益最大化,忽视犯人死活,死亡率极高。后来改为到案结算,根据抵达澳大利亚的犯人数量和健康状况付费,船长为保证自身收益,开始重视犯人存活和健康,死亡率奇迹般下降。这一转变仅仅是改变了规则,却带来了截然不同的结果,因为船长在新规则下,为实现自身利益最大化,做出了不同的行为选择。

再看我国改革开放初期的包产到户政策。之前的生产队模式下,集体种地,按人口分配,个人投入产出不成正比,还存在搭便车心理,导致生产效率低下。包产到户后,农民拥有了土地的自主经营权,除交公粮外,剩余产出都归自己,农民为增加自身利益,生产积极性大幅提高,粮食总产量急剧上升。

从这两个故事可以看出,规则无论是激励还是惩罚,都只是手段,目的是改变人们的行为。国家法律、企业规则皆是如此,通过设定利益标的,让人们进行利害计算,从而引导行为。

企业中的规则可以分为三类:

1. 奖惩型规则-需要代理人:这是最常见的规则类型,如迟到罚款、拾金不昧奖励等。它构成一个完整的“规则环”,明确表述了“如果a,那么b”的关系。但这类规则的落实需要组织代理人进行评估,而代理人可能会出现问题,影响规则的公平公正执行。比如企业中各级管理者作为代理人,若不能公正执行规则,就会引发员工不满。老子提出的“无为而治”,一定程度上就是考虑到代理人可能产生的负面问题。

2. 利益内置型规则-不需要代理人:这种规则不需要组织额外评估,规则颁布后,当事人的利益能直接得到保证。像英国政府运送犯人结算方式的改变以及包产到户政策,都属于利益内置型规则。在企业中,这类规则虽然数量不多,但却是最好的规则,其生命力强大,只要受众意识到其中的利害计算,就能自觉按规则行动。

3. 规范性规则:企业中数量最多的规则类型,典型的如各类流程(IPD流程、LTC流程等)。按照“势”的定义,流程本身不算完整的规则,因为它通常不涉及奖惩。流程的推行需要依靠多个层面的力量:管理者的直接参与,他们在流程推行中起着关键作用;流程审查和监督,一些大企业会设立专门的流程审计部门,对流程执行情况进行审查;员工的观念认同,若员工认可流程变革,认为其对自身有益,那么流程就能更顺利地落地。此外,好的流程能够带来更高的绩效,使员工获得更高收入,虽然这不是直接挂钩的,但也是流程落地的一个间接闭环。

企业在设计规则时,必须站在受众(员工)的角度思考问题,明确规则覆盖人群的利益诉求,这样设计出来的规则才更具有效性。否则,盲目照搬其他企业的规则,很难达到预期效果。

规则落地的“一口气”:

在规则落地方面,以女娲造人吹一口气赋予泥人生命作比喻,规则也需要“女娲娘娘这一口气”。从激励和惩罚两个角度来看,惩罚方面有“杀一儆百”,通过对违规行为的严厉处罚,让受众确信违反规则(触发a)必然会带来相应后果(b 一定到来),从而保证规则的权威性;激励方面如商鞅城门立柱,通过兑现承诺,让人们相信遵守规则(触发a)就能获得利益(b一定到来)。企业制定新规则、新制度时,让受众确信规则的权威性,保证从a到b的实现概率,是规则有效的关键,否则规则就只是一纸空文。

(二)权力:模糊的博弈结果

权力也是一种 “势”,以《水浒传》中牛二的故事为例,牛二在其所在区域横行霸道,吃水果不给钱,别人也不敢索要,因为大家都知道得罪牛二(a)就没好果子吃(b)。这表明权力是通过反复博弈形成的。与规则相比,权力从a到 b 的结果具有不确定性。比如得罪牛二,他可能只是打你个嘴巴,也可能折你一条腿。

权力的来源多种多样,主要有以下七种:

1. 混沌状态下博弈的胜出者:像中原逐鹿,各方势力经过激烈博弈,最终胜出者获得最高权力。如刘邦在秦末群雄并起的局面中脱颖而出,成为最高权力者。

2. 合作中做出贡献被推举:如《西游记》中,孙悟空率先跳入水帘洞,为众猴找到安身之所,做出了重要贡献,因此被推举为猴王。在企业中,几个合伙人创业,其中贡献大的人往往会获得对其他合伙人的权力。

3. 文化认知加持:在饭圈文化中,明星凭借自身魅力,获得粉丝的追捧和崇拜,粉丝愿意为明星付出,明星对粉丝就拥有一定权力。这是基于文化认知形成的权力。

4. 基于契约产生:以美国总统选举为例,特朗普通过选民投票当选总统,基于契约获得了相应权力。这种权力是通过选举契约赋予的。

5. 依靠传承:在古代,皇帝去世后,嫡长子通常继承皇位,西方王室也有类似传承制度。在企业中,第一代企业家的儿子接任总经理、董事长等职位,也是基于传承获得权力,当然这背后也有文化观念的认同。

6. 资源换取:企业老板拿出资金创办企业,招聘员工,员工为获取工作机会和报酬,让渡部分权利给老板,老板凭借掌握的资源获得权力。

7. 组织任命:企业中各级岗位大多是通过组织任命产生,如任命 VP、总监、经理等。但组织任命的权力并非仅仅依靠一纸任命书,同一个岗位不同人来做,权力大小可能不同。因为权力的本质是受众认为你能影响他们的利益,所以管理者还需要通过与员工的互动博弈,展现自身能力、人品等,才能真正树立起权力。

规则与权力的关系:

在企业应用中,规则与权力本质都是“势”,但展现形态不同,它们具有一定的替换作用。可以用一个矩阵来表示二者关系,数轴分别为权力和规则,往左上方走是“人治”(依靠权力),往右下方走是“法治”(依靠规则),企业追求的是二者结合的中庸状态,即规则给定一个空间,权力在这个空间内施展。

比如企业采购引入合格供应商的过程,如果完全由采购总监一人决定供应商能否进入,这就是典型的“人治”,容易出现问题;而华为建立了完善的采购体系,有明确的供应商导入标准和程序,如三节九步,这就是用规则来约束权力,采购总监不能随意决定,必须按照规则进行评估,最后再做决策。但完全依靠规则也存在问题,因为现实情况复杂多变,规则可能无法全面覆盖,所以需要在规则和权力之间找到平衡,用规则圈住权力,同时给予权力一定的自主裁量空间。

(三)观念(文化观念):影响行为的深层力量

为了将观念纳入“势”的范畴,需要对“利害计算”进行广义理解,即广义的利益包括人的价值观和信仰。例如文天祥拒绝元朝的高官厚禄,选择以死明志;陈宫在曹操的对立面选择赴死;伯夷、叔齐认为周武王以下犯上,不食周粟,活活饿死。这些历史故事都表明,价值观和利益密切相关,在某些情况下,人们会为了价值观而放弃物质利益。

观念作为一种 “势”,通过三个路径起作用:

1. 作为特殊利益支配行为:价值观和信仰本身就是一种利益,能够直接支配人的行为。在革命时期,许多革命党人怀揣着对理想的信仰,不惜牺牲生命参与起义。宗教信仰也能让人按照教义规范自己的行为,因为他们认为遵循教义能获得精神上的满足或回报。

2. 影响利益观:利益具有主观性,观念会影响人们对利益的定义和认知。不同员工对利益的追求不同,有的更看重加薪,有的则更在意升职。在企业变革中,同样的利益共同体,如商鞅变法时秦国的老贵族、维新变法时满洲贵族,由于观念差异,对变革的态度截然不同。这说明观念会影响人们对利益的判断和选择。

3. 影响推理逻辑:观念会影响从a到b的推理逻辑,即 “审例逻辑”。民间传统观念中 “积善行德来世会有福报”,这就是一种观念构建的逻辑因果链。在企业中,这种观念同样重要,比如员工认为努力工作(a)就能获得晋升机会(b),基于这种观念,他们会努力工作。

观念一旦形成“势”,其力量是巨大的,成本也是最低的,因为它不需要外部监管,人们会自觉按照观念行事。以伊斯兰教不吃猪肉为例,在马来西亚,即使没有监管,伊斯兰教徒也很少违规,这就是观念的强大力量。

从企业角度,两种方式塑造或利用观念:

1. 价值定义权:组织将特定行为和精神利益绑定,传递给员工特定的观念。商鞅变法时提倡耕战荣耀,种地和打仗的人身份高贵;华为提出“烧不死的鸟就是凤凰,跌倒爬起来的人就是圣人”,将奋斗、坚韧等行为与精神利益相联系,影响员工的价值观和行为。

2. 因果解释权:组织拥有对因果关系的解释权,通过阐释逻辑链条来影响员工。华为的“不让雷锋吃亏”,就是向员工传递一种公平的观念,让员工相信踏实工作会得到回报,从而激励员工努力工作。

管理层的实际行为才是“真文化”:

但企业在塑造文化观念时要注意,真正的文化是员工通过观察管理层的行为形成的,而不是仅仅看墙上贴的章程。如果企业墙上写着 “论功行赏”,但实际升迁的却是给领导提供情绪价值的员工,那么员工就会形成与墙上章程不符的 “真文化” 认知。所以企业要注重实际行为与所倡导观念的一致性,才能塑造出有效的文化观念。

三、规则、权力、观念在企业管理中的综合运用

(1) “三势共振”

在企业管理中,规则、权力和观念是支配员工行为的三个主要途径,这三者相互关联、相互影响,企业应构建一个 “三势共振”的管理体系。

规则是基础,如同韩非子“法术势”中“法”是基础一样。企业首先要明确价值分配体系,也就是激励机制,这是关乎员工利益的核心内容。对于企业来说,薪酬奖金、股权等利益分配方式是规则的重要落脚点,即使是小公司,也必须把这些核心利益分配问题理清楚,因为它们对员工行为的影响至关重要。

权力是杠杆,企业老板需要分权给管理者,利用管理者的权力推动工作。在当前阶段,虽然未来AI可能会取代中层管理者,但至少目前还无法实现,很多工作仅靠规则无法完全覆盖,需要管理者根据具体场景灵活运用权力。

观念是根本,当企业在员工观念中建立起所期望的观念时,企业就能坐享其成,无需投入过多管理成本。员工会基于这些观念自觉行动,实现企业的目标。

(2) 三重境界

从规则、权力、观念组合的比重不同来看,企业可以分为三重境界:

1. 权境:在这一境界,企业主要依靠权力来支配员工行为,员工对企业是权力服从。这是企业最原始的阶段,管理方式较为简单粗暴,“我让你干啥你干啥”,员工缺乏主动性和创造性。

2. 利境:企业通过规则将员工行为与利益紧密挂钩,形成利益共同体。员工基于自身利益,会自觉去做企业希望他们做的事,达到利益自觉的状态。能达到这一境界的企业已经比较优秀,但在市场中仍是少数。

3. 念境(信念境):这是企业的最高层级境界,企业依靠共同的信念和观念,让员工达到观念自觉。在这种境界下,员工无需权力安排和正式规则制度的约束,就会自觉按照企业期望的方向行动。华为就是一个典型例子,华为员工对流程的高度认同,使得他们在工作中自觉以流程为中心,无需过多解释和督促。

(3) 生活中的一些例子

在社会和企业中,规则、权力和观念常常以各种组合形式出现。国家法律体系就是规则和权力的结合,法律条文是规则,执法者的执法行为则体现了权力。儒家治国时将儒家观念融入法律,把道德性和合法性合二为一,如守孝制度,从道德层面上升到法律层面。企业中的首问负责制,既体现了以客户为中心的观念,又通过规则的形式确定下来。权力也会引导观念,企业管理者可以利用权力引导员工树立符合企业发展的观念。

四、总结与展望

本次直播深入探讨了组织管理中规则、权力与文化观念的底层逻辑及其相互关系。规则是行为的利害计算公式,权力是模糊的博弈结果,观念是影响行为的深层次力量,它们共同构成了企业管理的底层逻辑。企业在管理过程中,应充分认识到这三者的作用,以规则为基础,合理运用权力,塑造积极的文化观念,实现 “三势共振”,构建高效的管理体系。

对于企业管理者来说,理解这些底层逻辑至关重要。只有深入理解,才能避免管理流于表面,制定出更符合企业实际情况、更有效的管理策略。在未来的管理实践中,随着社会的发展和技术的进步,管理方式也会不断演变,但这些底层逻辑始终是管理的核心。其中部分思想可以参考我的《管理:以规则驾驭人性》这本书,希望企业管理者能够将这些理论应用到实际工作中,提升企业管理水平,推动企业持续发展。

欢迎扫码购书

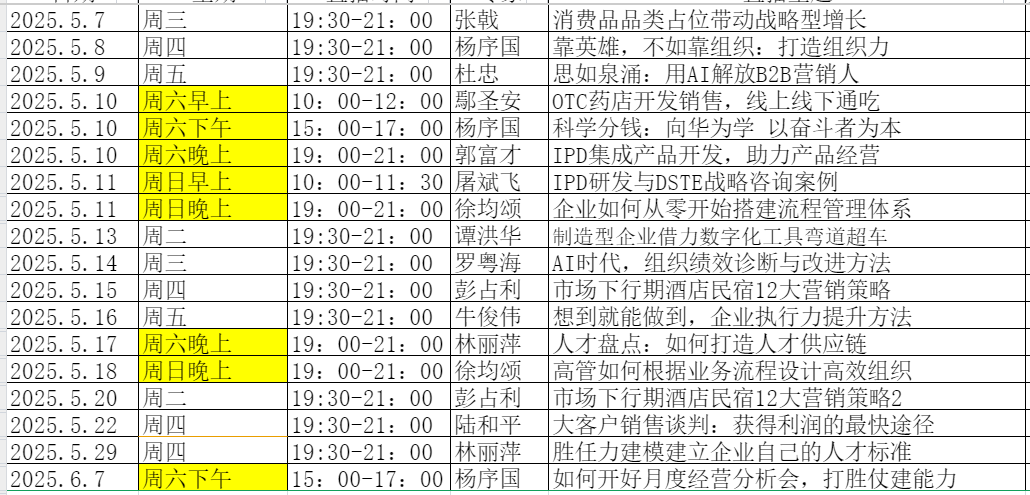

【识干家直播间】扎根工作现场 总有好方法

每晚7:30,周末早中晚,总编替你问专家

你的问题,就是我们的直播主题

让管理书背后的专家走出来为你讲解

你可能不需要最新的管理理论,但你需要见过100遍类似情况的实战专家

1.5小时的陪伴,让成长在潜移默化中发生

告诉【识干家】你关心的管理话题、工作难题……

总编张本心13611149991(微信同号,填写“识干家”验证通过)

直播预告列表

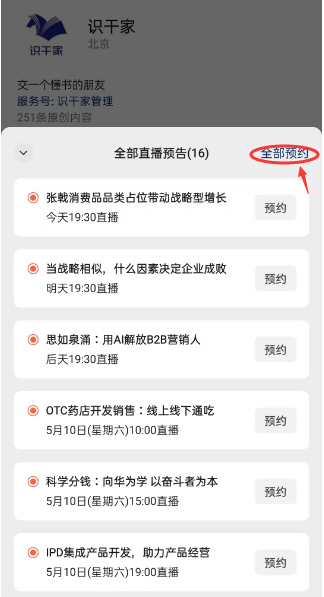

一键预约全部直播

识干家

识干家