(一)心智模式的定义与成因

关于心智模式,《百度百科》的词条解释是:

“心智模式又叫心智模型,是指深植我们心中关于我们自己、别人、组织及周围世界每个层面的假设、形象和故事,并深受习惯思维、定势思维、已有知识的局限。

心智模式这个名词是由苏格兰心理学家肯尼思·克雷克(Kenneth Craik)在20世纪40 年代创造出来的,之后就被认知心理学家Johnson-Laird(约翰逊·莱尔德)和认知科学家马文·明斯基(Marvin Minsky)、西蒙·派珀特(Seymour Papert)所采用,并逐渐成为人机交互的常用名词。”

参考上面的解释,笔者尝试着将心智模式定义为,“指受制于世界观、人生观和价值观影响的一系列思维方式和行为决策的方法论。”如果这一定义没有歪曲教科书定义本意的话,可以看出,心智模式是一系列能够对行为及其结果施加影响的复杂的心理活动过程。

在实践工作中,常常有人会把心智模式和思维模式两个概念混淆。作为培训师有必要稍加深入地了解并把握这二者之间的关系。

从前面的相关定义可以看出,思维方式只是影响或者决定心智模式的重要因素之一,指的是思维的表现形式。比如,我们常说的形象思维、逻辑思维和灵感思维等。

当然,不同的专家、学者对思维形式的类别会有不同的划分。

比如,有的将思维形式分为:联想思维、形象思维、发散思维、缜密思维、超前思维、重点思维和总结思维等。

有的会这样划分:形象思维、抽象思维、综合思维、想象思维、宏观思维、动态思维和归元思维等。

也有的会划分为:系统思维、辩证思维、逻辑思维、逆向思维、形象思维、发散思维和灵感思维等。

从以上列举的种种思维来看,先不论这些划分合适与否。但是,通观这些不同的思维方式,都有一个共同点,即均需要通过后天的有针对性和目的性的训练才能形成。而心智模式虽然受制于思维方式的影响,但还同时受制于很多非专门训练的因素影响,比如,某些特殊的经历、外在环境(包括生活的、工作的以及人际关系等)的影响等。

所以,《百度百科》对心智模式的解释,还有这样一段文字:“……我们通常不易察觉自己的心智模式及它对行为的影响。”

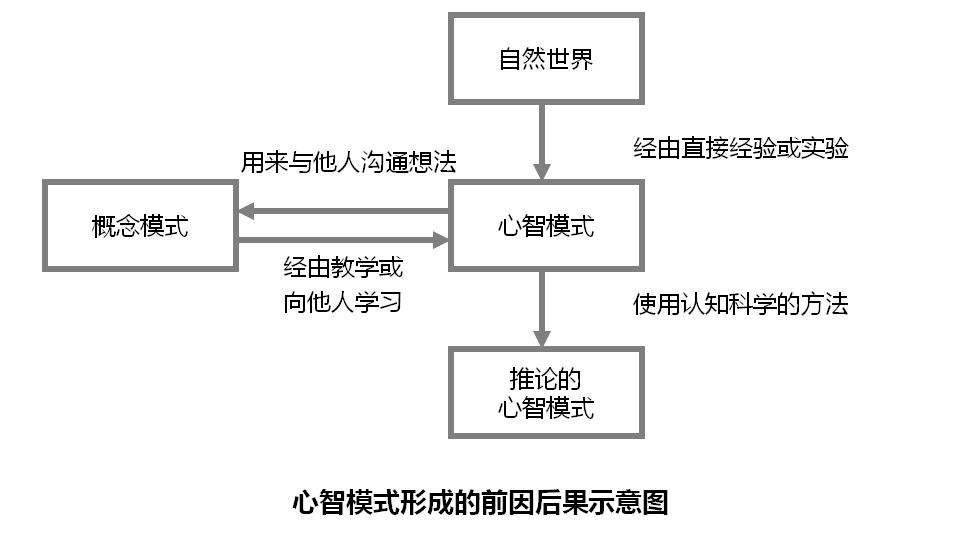

为此,我们有必要继续了解并探讨心智模式到底是如何形成的?先看图4-1。

图4-1心智模式形成的前因后果示意图

简单来说,心智模式的形成是先由信息刺激,然后经由个人运用或观察得到进一步的信息回馈。若自己主观认为是好的回馈,就会保留下来成为心智模式,不好的回馈就会放弃。心智模式不断地接收新信息的刺激,这种刺激的过程可分为“强化”或“修正”。

从图4-1可以看出,对心智模式产生最直接影响的因素是“自然世界”作用下的直接经验或者实验。所以,在前面的定义中,笔者特别强调“三观(即世界观、人生观和价值观)”对心智模式的影响和作用,就是基于这一点。

分享一个流传很广的故事。

有两个人相约到山上去寻觅精美的石头。

甲背了满满的一筐,乙的筐里只装了一个他认为是最精美的石头。

甲就笑乙:“你为什么只挑一个啊?”

乙说:“漂亮的石头虽然多,但我只选一个最精美的就够了。”

甲笑而不语,下山的路上,甲感到负担越来越重,最后不得已不断地从一筐的石头中挑一个最差的扔下,到下山的时分,他的筐里结果也只剩下一个石头!

笔者无意评判故事中甲、乙的行为到底哪一位更合适、更恰当,因为外人的评判并不见得就一定正确。比如,表面上看,甲似乎做了很多无用功,因为最后也只剩下一个石头。但是,难道乙就能够认定他的选择是唯一正确的?

之所以会有不同的行为选择,恰恰是受各自不同心智模式的影响。

(二)心智模式的基本特点和典型属性

有关专家的研究表明,心智模式有以下七个特点。包括:

(1)每个人都具有心智模式。

(2)心智模式决定了我们观察事物的视角和做出的相关结论。

(3)心智模式是指导我们思考和行为的方式。

(4)心智模式让我们将自己的推论视为事实。

(5)心智模式往往是不完整的。

(6)心智模式影响着我们的行为的结果,并不断强化。

(7)心智模式往往会比其有用性更加长寿。

此外,Norman(诺曼,1983年)观察许多人从事不同作业时所持有的心智模式,归纳出六个关于心智模式的特质,而且这六个特质并非相互独立的,包括:

(1)不完整性(Incomplete):人们对于现象所持有的心智模式大多都是不完整的。

(2)局限性(Limited):人们执行心智模式的能力受到限制。

(3)不稳定(Unstable):人们经常会忘记所使用的心智模式细节,尤其经过一段时间没有使用它们。

(4)没有明确的边界(Boundaries):类似的机制经常会相互混淆。

(5)不科学(Unscientific):人们常采取迷信的模式,即使他们知道这些模式并非必要的。

(6)简约(Parsimonious):人们会多做一些可以透过心智规划而省去的行动。

廖信琳

廖信琳