专业序列素质模型,是指在特定岗位上创造高绩效所需胜任力的有机组合,与传统基于工作分析的任职资格不同,专业序列素质模型关注的是个体在工作中表现出来的高绩效行为,而不是某种专业知识或专业技能。前面说到的领导力素质模型更多聚焦于管理者的管理动作和领导行为,而专业序列素质模型在指标的设定上则更偏向个体的行为特征。

然而,在实际工作中由于资源上的限制,我们不可能针对每一个专业序列岗位都专门构建一个胜任力模型。更多时候,我们会采取一种变通的方式,将一些工作性质比较类似的岗位组合在一起,针对某一岗位序列进行建模。在针对专业序列岗位建模的时候,我们通常会采取“N+X”的方式,即先行确定多个专业序列岗位的共性胜任力要素(N),然后确定某个专业序列的差异化胜任力要素(X)。这种建模方式及其产出的结果既能满足基于企业文化,价值观、战略要求及岗位要求形成的共性胜任力要求,又能体现不同专业序列岗位的差异化要求,可谓“统-分”结合。我们来看一个具体样例,请见表2-2。

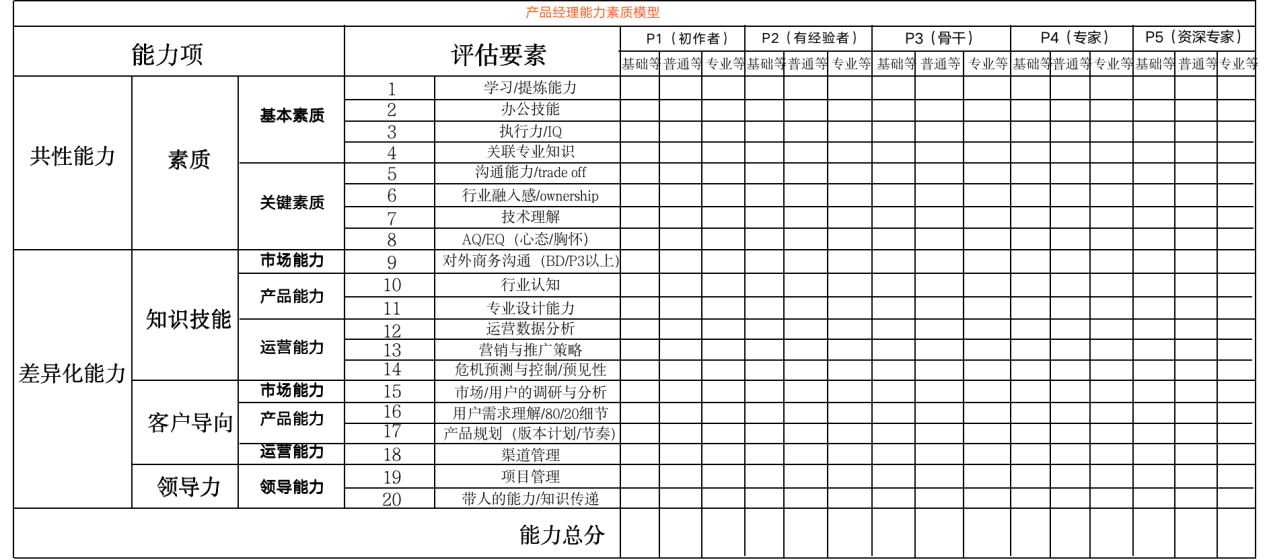

表2-2 某公司产品经理能力素质模型

这是一个将“N+X”结合起来的专业序列素质模型,“N”是共性能力,有1类能力类别“素质”,2项能力要求,分为“基本素质”和“关键素质”;这个称为“素质”的共性能力要求被认为是多个工作性质类似的专业序列人员大家都需具备的共性能力;“X”是差异化能力,共有3类能力类别:“知识技能”“客户导向”“领导力”,7项能力要求;加起来共4类9项的能力指标要求。而对应的每项能力要求后面都有不同的评估要素,对应到P1到P5不同等级的专业人员在评估要素上的指标数量和分数的要求也是各不同的。当然,对应每一项评估要素应该有一个具体的行为解读,才能用于专业人员的能力评估。细心的读者会问,有了行为解读以后,是否还要行为分级呢?第三节已经介绍了,我的建议是要根据企业的业务特点和模型应用的目的来综合考虑是否还要做行为分级。

不详

不详