那么,从实际操作层面,我们该如何描述具体的某一堂培训课程的培训目标呢?

我们知道,一个有效的课程目标同样需要遵循“SMART原则”。包括:

(1)具体(Specific)。即用具体的语言清楚地说明要达到的行为标准。

(2)可度量(Measurable)。即应该有明确的数据作为衡量达到目标的依据。

(3)可实现或可达成(Attainable)。即要根据学员的素质、经历等情况,以实际工作要求为指导,设计切合实际、可达到的目标。

(4)相关性(Relevant)。即在目前条件下是否可行、可操作。

(5)时限性(Time-bound)。即目标是有时间限制的。

具体来说,一个有效的培训课程目标应该包含以下三个要素:

一是条件要素。即学员的行为表现所处的环境、材料、工具和设备等。

二是内容要素。即学员必须表现出的可观察、衡量的行为。

三是标准要素。即衡量学员目标行为的质和量的具体尺度。

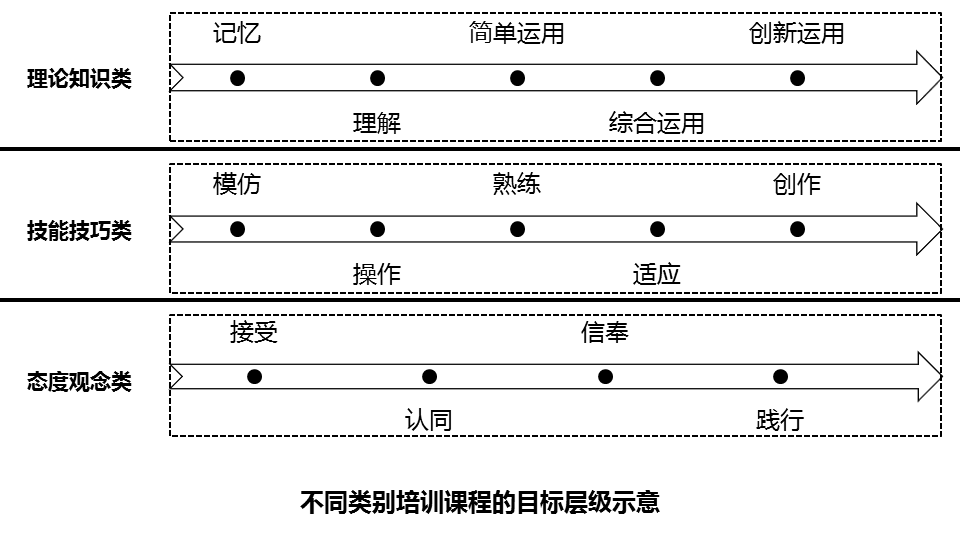

从大的类别上,我们可以将培训课程分成三类,即理论知识类、技能技巧类以及态度观念类。这三类培训课程的目标层级,如图3-5所示。

图3-5不同类别培训课程的目标层级示意

上述不同类别课程的目标层级,分别包括如下含义:

(1)理论知识类。

记忆,指的是能够识别和再现学过的知识和有关材料。

理解,指的是能掌握所学的知识,抓住事物的实质。

简单运用,指的是能够利用所学的知识应用到新的场景。

综合运用,指的是能够分解所学知识,找出构成的要素,并且能够把各个元素或部分组成新分整体。

创新运用,指的是能够因应不同的实践场景,灵活运用各种不同维度和不同层次的知识,并形成新的工作思路和方法。

(2)技能技巧类。

模仿,指的是在他人的指导下,能够运用简单的技能。

操作,指的是经过反复练习,能够独立完成一项工作。

熟练,指的是能够准确、自主地完成一项技能或者任务。

适应,指的是经由一定频次的练习之后,能够形成习惯性的反应,并较好地完成某项具体的工作任务。

创作,指的是能够在既有的技能基础上,经由自身的领悟,改善技能操作的关键节点,并提高工作效能。

(3)态度观念类。

接受,指的是愿意注意某些特殊的现象或者刺激,并形成一定的理性认知。

认同,指的是自愿、自觉地对现象或者刺激进行正向的反馈。

信奉,指的是按照内在的、自觉的、稳定的价值体系行事。

践行,在信奉的基础上,能够知行合一,持续坚持。

需要进一步指出的是,上述三大类别培训课程的目标层级明显呈深度递进的关系。很显然,如果能够达成最后的一个目标层级,无疑是一种美好而又理想的状态。但是,因为影响培训效果的因素是多维交错,并且极其复杂的,所以,从实践的角度,就培训课程实施过程这一单一因素而言,培训师在设置培训目标时,需要注意其“可实现性”。

一般来说,理论知识类的培训课程目标设定在“简单运用”层级较为合适;技能技巧类的培训课程目标设定在“操作”层级比较合适;而观念态度类的培训课程目标设定在“认同”层级就已经足够了。

廖信琳

廖信琳