(一)完工与在制的概念

医药生产企业的成本对象是"生产批次+作业"。生产批次关联的产品包括水丸、冷香丸等,作业包括起模、成型、盖面、干燥等。一张生产任务单如果没有完成所有的工序,则属于在制,例如已经成型但尚未盖面、干燥的生产任务单。

我们可以将其与传统成本计算进行比较,对同样的场景它们有不同的描述。例如:

传统成本计算对场景的描述是:现生产10个水丸,完工6个,在制4个。生产费用为1000元。据此计算水丸完工与在制成本。

多维成本计算对场景的描述是:生产水丸需要起模、成型、盖面、干燥四道工序。现生产10个水丸,完工6个,起模工序在制的有2个,成型工序在制的有1个,盖面工序在制的有1个。生产费用为起模工序300元,成型工序200元,盖面工序100元,干燥工序400元。据此计算水丸的完工与在制成本。

从不同的描述可以看出,传统成本计算,完工与在制仅区分产品,不区分工序,即明确是哪个产品的完工与在制;多维成本计算,完工与在制既区分产品,也区分工序,即明确是哪个产品哪个工序的完工与在制。多维成本计算,比传统成本计算,显然要细致多了。

(二)完工与在制的影响

1.对不同成本对象之间费用分摊的影响

在不同成本对象之间,如果费用的分摊标准是产品数量,则在制品数据需要折合成完工产品数量。

例如某费用100元,按产品数量分摊。"A批次+A作业"的完工数量10,在制品数量20,完工程度50%;"B批次+A作业"的完工数量80,在制品数量0。则:

“A批次+A作业”的完工数量=10+20×50%=20

“A批次+A作业”的成本=20×100÷(20+80)=20元

“B批次+A作业”的成本=80×100÷(20+80)=80元

2.对同一成本对象单位成本计算的影响

如同对外的抗日战争胜利结束后紧接着就是国内战争,在不同成本对象间的成本分摊工作完成后紧接着就是在同一成本对象完工与在制之间的分摊,以计算产品的单位成本。至于成本对象的单位成本就简单了,是产品的单位成本除以相应作业的作业量。

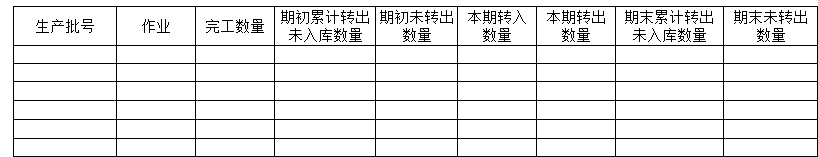

在完工与在制之间进行成本分摊,需要填写《在制品产量录入表》,如表4-27所示,以便为成本核算提供数据来源。

表4-27 在制品产量录入表

《在制品产量录入表》中各项指标介绍如下:

(1)完工数量:本期生产批号产品完工的数量。这里说的完工是指所有工序均完工。

(2)期初累计转出未入库数量:取自上期的期末累计转出未入库数量。

(3)期初未转出数量:取自上期的期末未转出数量。

(4)本期转入数量:即本期工序投产的数量。如果本工序是外包工序,则是指外包出货的数量。

(5)本期转出数量:即本期工序完工的数量。如果本工序是外包工序,则是指外包收货的数量。

(6)期末累计转出未入库数量:为期初累计转出未入库数量+本期转出数量-完工数量。这一名称比较拗口,既有"期末"两字体现时点的含义,也有"累计"两字体现时期的含义。

(7)期末未转出数量:为期初未转出数量+本期转入数量-本期转出数量,它反映的是工序在制数量。工序在制数量可能存在账存数量与实存数量的差异,反映了在制品的盘盈盘亏。在制品的盘盈盘亏不同于库存盘点的盘盈盘亏,仅关系成本计算,不涉及价值得失,或者说已经通过了成本计算来衡量了价值得失。我们这里为了简化,不考虑账存与实存的差异,如果考虑,则成本分摊时应按实存数量而不是账存数量。

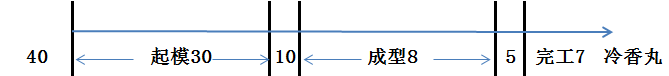

下面通过冷香丸的起模和成型两个工序的生产过程,对《在制品产量录入表》进行示例说明。例如:

8月份下达某个生产批号的生产任务单,要生产100个冷香丸。8月底,生产进度用文字描述如下:

有40个冷香丸还未开始起模;

有30个冷香丸正在起模;

有10个冷香丸起模完成,但未转到成型工序;

有8个冷香丸正在成型;

有5个冷香丸成型完成,但未转到仓库;

有7个冷香丸已完工入库。

对生产进度我们可以用图形表示,如图4-31所示。

图4-31 8月份生产进度

此时,《在制品产量录入表》各生产批次的起模工序对应的各项指标是:

(1)完工数量:7个

(2)期初累计转出未入库数量:0

(3)期初未转出数量:0

(4)本期转入数量:60个

(5)本期转出数量:30个

(6)期末累计转出未入库数量: 0+30-7=23个

(7)期末未转出数量:0+60-30=30个

各生产批次的成型工序对应的各项指标是:

(1)完工数量:7个

(2)期初累计转出未入库数量:0

(3)期初未转出数量:0

(4)本期转入数量:20个

(5)本期转出数量:12个

(6)期末累计转出未入库数量:=0+12-7=5个

(7)期末未转出数量:=0+20-12=8个

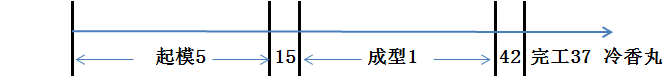

9月份继续生产。9月底,生产进度用文字描述如下:

40个冷香丸全部投入起模工序;

65个冷香丸起模工序完成转出了起模工序;

60个冷香丸投入成型工序;

67个冷香丸成型工序完成转出了成型工序;

30个冷香丸完工入库。

对生产进度我们可以用图形表示,如图4-32所示。

图4-32 9月份生产进度

此时,《在制品产量录入表》各生产批次的起模工序对应的各项指标是:

(1)完工数量:30个

(2)期初累计转出未入库数量:23个

(3)期初未转出数量:30个

(4)本期转入数量:40个

(5)本期转出数量:65个

(6)期末累计转出未入库数量:23+65-30=58个

(7)期末未转出数量:30+40-65=5个

各生产批次的成型工序对应的各项指标是:

(1)完工数量:30个

(2)期初累计转出未入库数量:5个

(3)期初未转出数量:8个

(4)本期转入数量:60个

(5)本期转出数量:67个

(6)期末累计转出未入库数量:5+67-30=42个

(7)期末未转出数量:8+60-67=1个

以上就是《在制品产量录入表》的填写介绍。

《在制品产量录入表》中,"期末累计转出未入库数量"这一概念很重要。这里介绍一下这个概念的形成过程。

第一步,将归集的生产费用,包括期初"未转出数量"的费用和"本期投入"的费用,在期末"未转出数量"和本期"转出数量"之间分摊,可得到工序在制成本和工序完工成本。

第二步,由于某一工序的完工不是最终的完工,某一工序的在制不是全部的在制,所以,我们将本期"转出数量"这个概念,分解为本期"转出未入库数量"和"完工数量"两个概念,分别反映"工序完工但未最终完工"和"已最终完工"。

第三步,归集的生产费用包括期初"未转出数量"的费用和"本期投入"的费用,在期末"未转出数量"、本期"转出未入库数量"和"完工数量"三者之间分摊,可得到工序在制成本、工序完工但未最终完工成本、最终完工成本。

第四步,此时归集的生产费用仅包括期初"未转出数量"的费用和"本期投入"的费用,现在我们增加上期"转出未入库数量"的费用。相应的,就需要在期末"未转出数量"、本期"转出未入库数量"、"完工数量"、上期"转出未入库数量"四者之间分摊。而本期"转出未入库数量"与上期"转出未入库数量"之和,就是期末"累计转出未入库数量"。

第五步,上期"转出未入库数量"的费用,就是本期期初"累计转出未入库数量"的费用。即归集的生产费用包括:期初"未转出数量"的费用,期初"累计转出未入库数量"的费用和"本期投入"的费用。归集的生产费用,需要在期末"未转出数量"、期末"累计转出未入库数量"和"完工数量"之间进行分摊。

第六步,期末"未转出数量"和期末"累计转出未入库数量"分摊到的费用,就是期末在制品成本;"完工数量"分摊到的费用,就是完工产品的成本。

完工与在制之间的分摊从产品细化到工序,是成本核算精益化的表现,相应的处理也比较复杂,涉及的概念也比较拗口。在有些行业的实务中,处理《在制品产量录入》表类似抽刀断水,且水流很急;在能够查到的权威教材包括注册会计师《财务成本管理》全国统考最新教材中,对工序在制的处理是回避的。这里介绍的是国内领先的一家企业管理软件的处理方式。

《在制品产量录入表》完成后,就可以进行完工产品与在制品的成本分配了。《成本计算表》如表4-28所示。

表4-28 成本计算表

《成本计算表》中各项指标介绍如下:

A=上期成本计算表的N

B=上期成本计算表的O

C=上期成本计算表的P

D=上期成本计算表的Q

E=上期成本计算表的R

F:《在制品产量录入表》的本期转入数量

G:本期材料费用消耗数据

H:本期人工费用消耗数据

I:本期制造费用消耗数据

J=C+G

K=D+H

L=E+I

M=J+K+L

N:《在制品产量录入表》的期末累计转出未入库数量

O:《在制品产量录入表》的期末未转出数量

P=(N+O×直接材料约当系数)÷(N+O×直接材料约当系数+T)×J

Q=(N+0×直接人工约当系数)÷(N+O×直接人工约当系数+T)×K

R=(N+O×制造费用约当系数)÷(N+O×制造费用约当系数+T)×L

S=P+Q+R

T:《在制品产量录入表》的完工数量

U=T÷(N+O×直接材料约当系数+T)×J

V=T÷(N+O×直接人工约当系数+T)×K

W=T÷(N+O×制造费用约当系数+T)×L

X=U+V+W

Y=X÷T

程翔

程翔