近六十多年,战略管理研究不断借鉴和融合不同学科的研究成果,包括经济理论(产业组织理论、制度经济学、代理理论、博弈论、微观经济学)、行为科学和心理学(认知心理学、激励理论)、社会学(社会资本、社会组织理论、网络分析)、生物学(生物进化理论、物种竞争理论)、政治学(公共选择理论)等,已经形成宽阔的理论基础。西方现代管理科学对于战略管理形成经典了十大战略管理学派,即:

设计学派:战略形成是一个孕育过程。

计划学派:战略形成是一个程序化过程。

定位学派:战略形成是一个分析过程。

企业家学派:战略形成是一个构筑愿景的过程。

认知学派:战略形成是一个心理过程。

学习学派:战略形成是一个自发过程。

权力学派:战略形成是一个协商过程。

文化学派:战略形成是一个集体思维过程。

环境学派:战略形成是一个适应性过程。

结构学派:战略形成是一个变革过程。

不同学派对战略的本质和定义有不同的诠释,但在战略管理理论研究领域,大多数采用案例研究为主。包括以案例分析为主的规范性研究与说明性研究;基于产业组织经济学的经验研究、实证研究;寻找企业资源与竞争优势之间关系的,强调资源独特性的基础资源理论;借助生物学的生态学理论,等等。如图3-1所示。

图3-1 战略管理研究方法

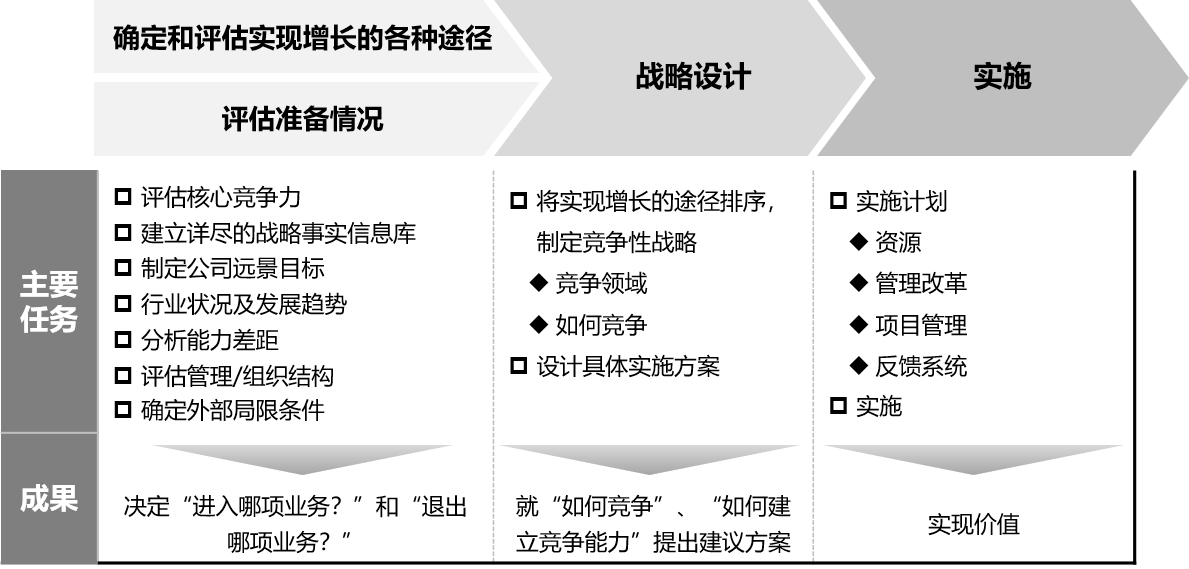

在企业管理实践中,特别是大型企业、咨询公司在战略管理方法有很多独特的见解,也建立了自己独特的方法论。如图3-2至图3-5所示。

图3-2 麦肯锡战略咨询模型

图3-3 罗兰贝格战略咨询模型

图3-4 IBM的BLM战略方法(Business Leadership Model,BLM)

图3-5 平衡计分卡(BSC)战略方法

不同国家的政治体制、经济体制、文化差异极大,经济发展所处的阶段也极不相同,商业世界不具备完全的可重复性。战略管理理论与方法和实践是相互作用的,检验和度量的偏差普遍存在,这给战略管理理论和方法的实践带来极大的难度。正如哈佛商学院教授迈克尔·波特(Michael Porter)1999年7月2日接受中国学者访谈,在回答“关于波特在战略管理领域发明的许多分析工具在中国如何使用”的问题时说:“发达经济体中的企业不可能靠同时在许多互不相关的行业中投资获得优势,因为股东们能利用资本市场将其投资多样化。但在发展中国家,资本市场不发达,管理水平低下,也没有完善的法律体系,因此控股公司能够发挥一些特殊作用。我们越来越觉得,企业战略与商业环境息息相关,过去许多人认为可以将发达经济体中制定企业战略的方法直接照搬到新兴经济中,我认为这是不正确的。”

专家研究显示,企业的死亡率比1965年提升了四倍,企业的平均寿命比1970年缩短了50%。面对如此严峻且不确定的环境,很多人提出了疑问,战略是否已经过时?企业是否仍然需要制定战略?战略是不是就意味着组织缺乏灵活性、敏捷性?

恰恰相反,战略规划正是通过一个严谨的、结构化的流程来辨别潜在的机会和威胁,理清企业发展方向和路径。并非战略规划过时了,而是大部分企业在战略管理和制定战略的方法上出现了问题。像谷歌、微软、迪士尼等国际领先的大公司,都有强大的战略组织及中长期发展规划能力。

不详

不详