四、社群:创造连接的部落

社群(Community)是在某种边界线划定的区域内,参与人群的一切社会关系,包括网络关系的群体。社群具有较稳定的成员结构,较一致的群体意识、行为规范及互动关系。这个区域可以是实际地理区域,也可以是网络。

社群的核心之一是社群精神(Community Spirit),即群体间共同的价值观与宗旨。

社群的核心之二是社群情感(Community Feeling),即通过社群的活动与体验、参与形成的用户对社群的感受,如存在感、认同感、归属感以及体验感、参与感。

社群有会员体系,但有会员体系的人群并不一定是社群,如传统企业VIP会员体系。社群可以是由线下形成的,如苹果的粉丝,也有纯粹的网络社群,如“罗辑思维”,也有线上延伸到线下的社群,如小米的“米粉”。社群是传统企业转型互联网的一个可供选择的切入点。

互联网时代最大红利,就是让一切创新者有了颠覆传统的可能。这里的传统不仅是指传统信息权威、传统渠道资源、传统市场结构,也包括传统的企业用户或VIP会员体系。而商业社群的出现,将对这一切造成颠覆。比如罗辑思维所宣称社群理念,即U盘化生存,自带信息、不装系统、随时插拔、自由协作,这种思想最终会将传统的用户体系冲击得七零八落。

(一)商业社群及其诞生的根源

1.六度分隔理论

1967年,哈佛大学的心理学教授米尔格兰姆实施了著名的“小世界实验”,尝试证明平均只需六个人就可以联系任何两个互不相识的美国人,并以此提出了六度分隔理论。(Six Degrees Of Separation)。米尔格兰姆认为:“一个人和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个,也就是说,理论上,最多通过六个人,你就能够认识世界上任何一个陌生人。”

在互联网出现之前,人与人之间的信息互动方式极少,交流沟通渠道单一,比如像介绍信、报刊杂志、广播、电视电影,邮件、电话、电报、传真等,这些方式或渠道都很难满足六度分隔中的信息传播、交流、互动、连接。因此,六度分隔理论的实现在现实中存在一定难度。

三十年来,以这个理论构建人际联系网仍然存在争议,但互联网的出现改变了这一切。

以Facebook为例,通过Facebook这个平台,人们开始在这个平台上有了自己的朋友圈子。这样,朋友的一举一动都会出现在我们眼前,朋友有了宝宝留言恭喜,朋友上传照片留言称赞,朋友写了一段话留言评论。以往,相隔较远的朋友,只能定期电话交流,而如今,只需关注Facebook主页就可以了。在互联网来临之前,社交对于人们都是一种真实的体验,而在互联网时代,人们可以在虚拟与现实中同样拥有社交,互联网让人与人之间的社交从虚拟走向现实,从现实走向虚拟,互联网让人与人之间基于社交的连接更为便捷。每个人在互联网上基于陌生人、熟人(亲人、同事、同学、朋友)、生意人(商业伙伴或客户)即可形成自己的好友圈。一个人最多通过六个人,就能够认识世界上任何一个陌生人,完全成了一种可能。运用六度分隔理论,Facebook建立了“熟人的熟人”或“好友的好友”模式的网站,首先创立了社会化个人网络的互联网社交服务。这就是SNS(Social Network Site)社会化个人网络社交网站。

图2-8 六度分隔理论

除了Facebook,相继有Myspace、推特(Twitter)、开心网、人人网以及后来的新浪微博、腾讯微信、陌陌等,建立了SNS社交平台。同时,用户在SNS好友间不断分享自己的视频、图片、文字,慢慢成为网上生活的重心,并由于移动互联网应用的兴起,出现了更多的SNS站点及应用。

2005年2月,第一个视频分享网站YouTube建立,网站提出口号“Broadcast Yourself——表现你自己”,让用户上传、观看及分享视频或短片。它的主要服务就是提供了简单有方法让用户上传视频。YouTube很快成为同类翘楚,并激发了许多网上名人进行网上创作。

大部分YouTube上传者是个人,但也有一些媒体公司如哥伦比亚广播公司、英国广播公司、VEVO以及其他团体与YouTube有合作伙伴计划,上传自家公司所录制的视频。不少网友通过自拍短片分享个人珍藏和心得,或从事商业买卖行为。不管是公司还是个人,YouTube都是基于观看或有着视频分享需求的用户,建立了一个庞大的社群。依靠庞大的用户群体,YouTube得以16亿美金卖给Google,成为当时业界一大传奇。

Snapchat——阅后即焚是美国人分享照片的移动SNS社交应用网站,它最主要功能便是所有照片都有一个1到10秒的生命期,然后用于用户分享。当用户拍了照片发送给好友后,这些照片会根据用户所预先设定的时间按时自动销毁。如果照片接收方在此期间试图进行截图的话,用户也将得到通知。这完全切合一部分愿意分享自己图片但又不希望留存证据或不利痕迹心理人群的需求。就像QQ空间、微信朋友圈、微博的人群一样,Snapchat依靠建立了自己庞大的用户群体。互联网女皇KPCB著名分析师玛丽·米克尔在2013年的《互联网趋势报告》中特别指出,Snapchat在照片分享服务领域将具有很大的发展潜力。

Pinterest——品趣志是美国另外一个移动图片分享社交站点,用户可以按主题分类添加和管理自己的图片收藏,并与好友分享,其使用的网站布局为瀑布流布局。网站的用户发展也非常迅速。

Instagram也是美国一个移动图片分享应用站点 ,它提供一种快速、美妙和有趣的方式,将用户随时抓拍下的图片彼此分享。2012年10月25号,Facebook以总值7.15亿美元收购Instagram。

图2-9

SNS互联网应用

这些SNS站点的成功充分证明了六度分隔理论的威力。因为按照六度分隔理论,每一个人的个体社交圈都能不断放大,最后形成一个大型社交关系网络。通过“熟人的熟人”模式或“好友的好友”的社交方式来拓展用户,扩大个人社交关系圈,进而实现兴趣或价值观相同者之间交流或分享,最终形成一个小圈子或群体。

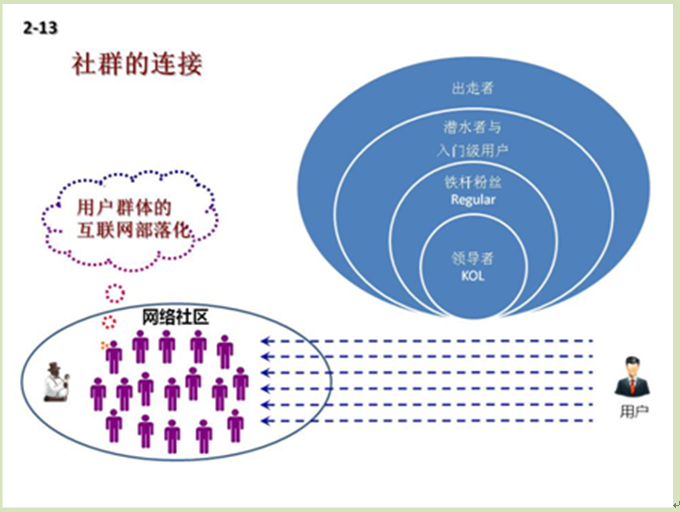

2.用户人群的互联网部落化

随着SNS网站的扩张及用户数的增长,传统的大众型社会将通过互联网逐渐分化成一个个小众型社会或圈子,有的是网络社群,有的可能是线下人群,他们最终可能形成虚拟小社会或部落化的小社会,并可能拥有部落化的意识形态。这就是互联网的部落化,它代表着一种社会经济的主要发展方向。

随着“互联网+”的进一步发展,互联网部落化深入渗透到社会生活的方方面面,传统企业VIP式的用户体系将分崩离析,而互联网部落化社群将涌现,并将影响未来的社会消费思潮,引发个人U盘化的生存。这样将倒逼企业自媒体化、企业魅力人格体化、品牌人格化,形成以社群或粉丝为基础的商业模式,

互联网对人类的影响之一,就是将这个世界切分成无数细碎的小共同体,蚕食着“大众”概念。

不同的人住在世界上不同的地方似乎是很正常的,谁也不会把非洲人、亚洲人和爱尔兰人的后裔给搞混,但从人际网络的观点看,笨蛋也能看出世界上每个人都能通过六个人与其他任何一个人扯上关系。

某种意义上,人类传播技术的演进就是一个更快地找到“自己人”的过程,互联网几乎免费的连接成本让大家轻易选择彼此,并达成共识。哪怕同一片土地,很多事情上人们也无法达成共识,但是通过互联网,全球范围内的细碎分众都能够达成共识。

其实互联网的发展,除了一直在制造连接外,还有一个主题:回归部落。SNS社交网络、云计算、物联网、开源、自媒体、开放平台、共享经济这些热门词汇或技术都是回归部落这一主题的表现,是为了将整个人类更为透明而高效地连接在一起,让每个人的每项活动都变成一种合作。这最终导致企业今后面临的消费者,不再是一个松散的消费群体,而是一个社群。他们是有共同的社群精神(共同文化或价值观)及一致的互联网化的社群情感(存在感、认同感、归属感)的群体。如小米的“米粉”、罗辑思维的会员等。网络社群越来越像互联网上的部落,有稳定的居住人群、沟通的机制、社交的场景、商业的交易。

图2-10 用户人群的互联网部落化

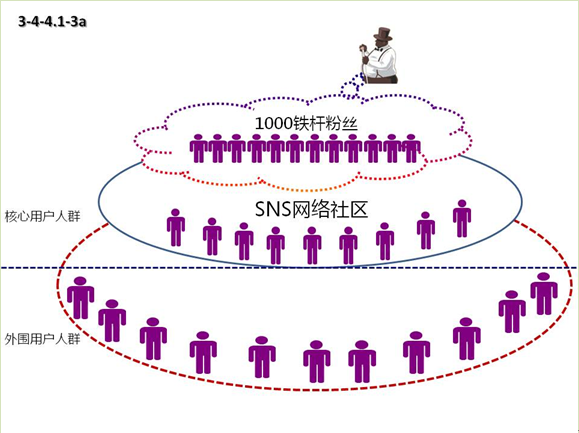

3.1000铁杆粉丝定律

但是,仅仅靠六度分隔规则与互联网部落化并不能保证商业社群的形成。要形成企业所拥有的商业社群,还在于商业社群形成的基本定律:1000铁杆粉丝定律。

罗伯特·里奇是环境音乐的先驱,也是20世纪80年代早期旧金山湾区新世纪音乐的推动力量,他还是最早通过互联网与自己的粉丝直接建立联系的专业音乐家。1981年罗伯特·里奇开始自己发行音乐,他认为,如果能够深深地打动一个人,那会比取悦成千上万的人却没有留下任何意义或任何印象要好。也就是说,同样是获取市场的用户,粉丝比无意义的听众更重要。这里说的其实就是长尾,通过长尾获得粉丝,将粉丝扩展到1000,就得出了1000铁杆粉丝规律。即艺术家可以通过培养虔诚的粉丝,在长尾的末端谋生,当这个粉丝数达到1000,艺术家就可以通过粉丝获得足够生存的收益。

1981年,里奇依靠音频工程与母带后期处理技能制作音乐,然后通过在《空间之心》与几个小型的欧洲电台节目中的曝光,获得了一部分忠诚的听众,然后依靠直接向听众销售,售出2万至5万张专辑。但离开音乐发行公司发展粉丝,从而独立销售,生存仍然很艰难。直到互联网出现,改变了罗伯特·里奇的生存状况。

在20世纪90年代中期,里奇通过互联网拥有约600名粉丝,2000名真诚的追随听众、边缘听众或许更多,而在其数据库中总共约有3000多用户,虽然大部分只是每隔几年给他写封信,偶尔会有新听众通过介绍加入粉丝群,然后买下他的产品,但是从全局来看,罗伯特·里奇通过互联网聚集了1000名铁杆粉丝,然后通过互联网像这1000粉丝直接销售作品,让自己生活过得越来越好。

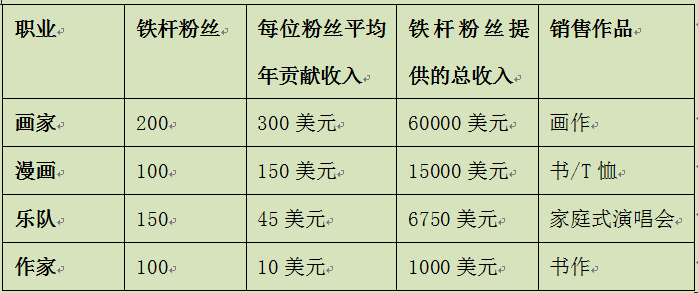

当然不同的行业的艺术家所需要的铁杆粉丝数量并不相同,下面是一些所需铁杆粉丝养活自己的个人艺术家所在行业数据。

表2-1 不同行业艺术家的粉丝贡献收入

在一些用户黏性较强的消费品领域,尤其是存在着用户体验、情感性营销的产品领域, 1000铁杆粉丝的作用更明显。当然企业发展最早的核心用户群体(铁杆粉丝)不一定是1000,比如小米手机,最早期用户就是200名。1000铁杆粉丝理论告诉我们,有1000个铁杆粉丝愿意把一天的收入给你,就可以养活一个自媒体。

如果上升到B2B呢,如果有一千个企业认同你提供的服务与价值,每个月给你一些服务费,你一样可以活得非常滋润。因此要摒弃过去打电话,引流量,然后培训,然后流失的玩法。而要用小而美的规范服务,去服务这些企业,一家企业一个月给你一万,那么就是一千万,一年就是1.2亿元。只要流失率低,就能积累更多,越做越大。

那么,你要做的就是赢得1000个铁杆粉丝。一旦这个粉丝团体建立,他们互相帮助就可以解决大部分问题,你付出的精力会越来越少,而团体的价值会越来越高,唯一难办的是,你要有足够的水平和驾驭能力。因为碎片化,很难导入大量用户,而且用户通过看你之前的言行举止,完全可以看出你是什么样和什么水平的人。

(二)传统企业如何建设商业社群

在互联网时代,大多数社群的形成都需要一个网络社区。最早是聊天室、论坛,后来出现博客、QQ群、旺旺群,而后出现微博、微信公众号、微信群、企业粉丝社区等。当前可以通过运营企业网络社区、微信公众号、微信群、微博、QQ空间、QQ群、百度贴吧等主要方式来建设网络社区,继而形成1000铁杆粉丝,最后成功塑造社群。

图2-11 1000铁杆粉丝的来源

那么,企业应该塑造什么样的社群呢?

作为企业社群,首先是有一个中心,或社群核心人物。没有社群中心的只能是一些非营利性质的论坛与线下公益组织,如绿色和平组织。

纯粹中心化社群是事实上的粉丝经济,粉丝与明星人物之间、粉丝与产品之间,基于某种情感关联,从而产生以中心驱动的持续的单向消费。就像影视明星与粉丝之间一样,明星的光芒是粉丝的聚焦点,只要有明星号召,票房就有了保证。社群成员是无组织形态的,像小米的米粉,华为的花粉等,常常驻扎在贴吧、论坛等虚拟空间,并没有构成一个有连带关系的生态组织,边界非常模糊,今天可以是米粉,明天可以是果粉。

粉丝与明星之间的交易行为从一开始就是单向的输出模式,几乎不存在点对点的交互可能性,这个时候粉丝是缺乏存在感的。如同在吸食一种精神鸦片。粉丝对应得服务的索求很盲目,并且溢价空间很大,仿佛人人都是圣斗士,生生不息。

中心化的社群,其成败均系于中心化的明星。影视娱乐行业里,如果明星一过气,影视节目获得高票房就比较困难。这也是为什么影视娱乐圈经常有不断的炒作,因为明星需要一直保持公众的关注度,拥有人气。很多人觉得影片《小时代》很烂,但不妨碍其票房过亿元,因为大量青少年欣赏郭敬明,支持他的电影。

因此传统企业在面对消费者时候,如果企业内部没有一个明星似的人物,最好还是不要去做吃力不讨好的粉丝经济。但是,作为社群的连接,中心化的人物还是不可或缺的,当前互联网部落化,形成部落需要有意见领袖,起到召集作用、辐射效应。

小米和罗辑思维本质上是两种企业形态的社群营销代表公司,他们站在用户群体角度高度构建企业的消费者社群,为用户迫切需求提供极致服务,塑造品牌人格化,同时贩卖产品与价值观,这实际是一种用户存在感、认同感、归属感的精神互动,以及对于产品的体验感、参与感。最后用户并不清楚买的是小米手机还是雷布斯布道,买的是罗辑思维思想还是高科技大米。

1.确立企业用户社群的社群精神

社群首先要有统一的价值观, 比如小米社群一开始提出的就是“为发烧友而生。”

有了统一价值观,才能通过互联网聚集一群志趣相投的陌生人,在沟通、分享、协作中,创造新的价值。比如罗辑思维社群的统一价值观就是:U盘化生存方式与手艺人精神。

(1)U盘化生存方式:自带信息,不装系统,随时插拔,自由协作。组织外的个体可以活得很自由和潇洒,用户自己的命运自己掌握。

(2)手艺人精神:以手艺人的心态与组织合作,只需要对自己的价值成长负责,可以不以老板的评价对自己进行价值判断,只要假以时日,手艺人的市场价值积累起来,就可以不以组织体系为阻碍,从而获得更广阔的个人空间,获得更加丰厚的回报和更加自由的个人生活。

有了统一的价值观,接下来就是如何吸收用户,构建网络社区与社群。

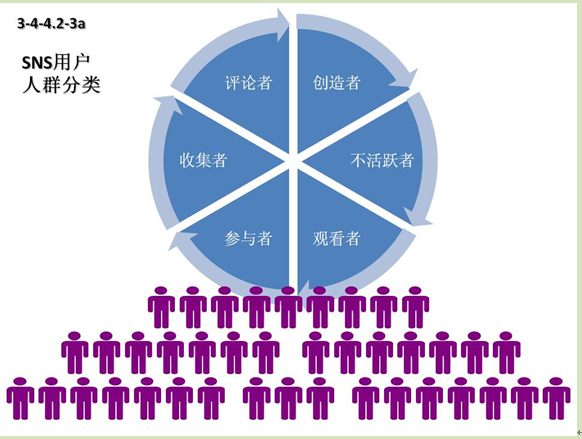

2.根据与信息的关系明确目标人群,锁定圈子聚拢核心人群

网上的用户在面对网络社区的时候,依据对信息的态度与方式,可以分为三种。

(1)信息原创人群:创造者

创造者指网络上原创信息的主要提供者,有时候也叫意见领袖(KOL)。通常都是各大论坛社区的版主,或者是网络名博、微博大V、微信大号,或者是著名的自媒体作者。他们经常写微博、博客,推送微信图文、自媒体原创文章,或者编辑、上传视频等。他们起到创造网络信息,引领网络舆论的作用,是传统企业创建社群最需要吸引的核心力量。因为根据当前网络传播结构(倒金字塔或网络拓扑状),创造者们掌握着传播的主要价值,他们决定着信息传播的扩散度。

(2)主动参与与扩散人群:评论者、收集者、参与者

这个人群就是主动参与自己感兴趣的网络社区,选择在里面寄居,发表评论,或收集信息,进行转发,或直接参与维护自己在社区的个人空间,如用心编辑修饰自己QQ空间。主动产与扩散人群主要有三种情形。一是评论者,指的是在网络上对其他内容做出回应的人,如在博客或论坛留言,或发表评论;编辑百度百科,回复微博。二是收集者,指的是使用RSS、社会化书签、APP、微信公众号等来收集信息,并负责整理收集到的信息,进行编辑。他们在社群中属于信息消费者,也是外来信息采集者。三是参与者,指那些参与社会化媒体维护个人主页,维护个人信息更新的人,偶尔参与社群活动,是信息消费者,以及少量信息创造者。

(3)被动消费人群:观看者、不活跃者

最后一类人群就是被动消费网络信息的人,主要由观看者与不活跃者组成。观看者是指信息的消费者,他们一般观看博客文章、在线视频、论坛、论坛的留言回复。观看者不像创造者或者评论者那样要奉献许多内容,所以这个队伍更庞大。不活跃者指那些对大多数网站参与度特别低,或者平时根本就不上论坛社区的人。注册了一个账号,却很少登录,也称僵尸粉。

对于企业的网络社区而言,就是要找到信息原创人群与主动参与扩散人群,同时也不排除观看者,然后吸引他们进入社区,从而构建出第一个1000铁杆粉丝的圈子,然后迈向真正的社群。

图2-12 SNS用户人群分类

3.社群成员分级管理

网络人群进入网络社区后,会形成不同的层次与参与度,需要依据社群用户的参与度及其变化,将社群用户分类进行管理。

(1)将最核心的社群用户委以重任

最核心社群成员就是社群领导者Leader,也称为社群意见领袖KOL,如论坛“斑竹”“板斧”(版主副版主)、社群“骨灰级玩家”、“狂热发烧友”等。他们支撑着企业实施的品牌活动、用户参与活动,支持着企业进行社群的扩张与互动管理,是社群坚定的建设者。无论专兼职与否,他们的利益应该与社群的发展紧紧绑在一起。

(2)为铁杆成员提供F码

网络社区的铁杆成员又称为熟悉内情的常客(Regular) ,他们对社区忠诚度很高,对社区保持强烈的关注度,俗称“大虾”。对这样的用户,小米管理得最好,采用F码(又称Friend 码,指用于购买物品所具备的一种优先权)来凝聚铁杆成员。

(3)观察提升型用户

提升型用户主要是指非核心用户,他们可能转化为铁杆成员,也可能永远就是外围用户。

其中又分外围的“潜水者( Lurker)”与松散参与者,即入门级的新手 (Novice)。

“潜水者”是社群最外围的成员,基本上都是观望或非关注状态。网络语男的叫“水手”,女的叫“水母”,意指网络潜水。而松散的参与者,一般是入门级的新手用户 ,他们是应邀而来的新用户,或者说初次加入社群的用户,也就是“菜鸟”或“小白”用户。

(4)防止放弃型用户

放弃型用户可能主要出现在提升型用户中,也叫“出走者(Outbound)”、“资格老人 (Elder)”。 但如果因为新的关系、定位或其他原因,而在Leader或Regular出现放弃型用户,那就要引起企业高度重视,否则将会出现社群的崩塌或用户大量流失。如当年雷军抢夺魅族社群的用户一样,其实不怪雷军,是魅族黄章自己并不重视用户,我行我素,须知除了乔布斯有左右用户的能力外,在大多数社群中,用户与“企业KOL”之间是互动关系,而非盲目跟从关系。

每一个社群成员身份的成长都有类似的轨迹,如论坛、博客的社群变迁,如微信、微博的部落成长及变化趋势。如果一个社群的中坚力量、领导、意见领袖群体出现迁徙,那么也就意味着这个社群将走向衰落。没有企业社群会永远昌盛,都有一个生命周期。

图2-13社群的连接

刘红明

刘红明