(一)联想:如何让新员工“入模子”

1.案例背景:为什么要“入模子”

联想集团是1984年中科院计算所投资20万元,由11名科技人员创办,是中国的一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团和富有创新性的国际化的科技公司。从1996年开始,联想电脑销量一直位居中国国内市场首位;2005年,联想集团收购IBM PC(Personal computer,个人电脑)事业部;2013年,联想电脑销售量升居世界第一,成为全球最大的PC生产厂商。2014年10月,联想集团宣布了该公司已经完成对摩托罗拉移动的收购。

作为全球电脑市场的领导企业,联想从事开发、制造并销售可靠的、安全易用的技术产品及优质专业的服务,帮助全球客户和合作伙伴取得成功。自2014年4月1日起, 联想集团成立了四个新的、相对独立的业务集团。2016年8月,全国工商联发布“2016中国民营企业500强”榜单,联想名列第四。

如今,联想集团已开始多元化,而联想的企业文化能够快速适应投资性控股公司吗?它能否适应金融、消费、农业、化工等其他行业?

对此,联想执委会和管理学院经过调研后认定:联想的核心价值观有其普适性。事实也证明,当带着强烈联想文化的团队进入风险投资、私募投资等行业,他们仍然取得了非常好的战绩。从另一个角度来看,联想控股也希望与旗下的企业不仅有资产纽带,还有共同的价值观作为纽带,这样的联想才不是单打独斗,才会有更大的力量。如表2-15所示。

表2-15 联想的核心观点

问题 | 观点 | 解决方案 |

对于那些奉行多元化战略的公司而言,它们面临的共同难题:一是新业务导致员工人数巨增,企业面临新员工培养和管理压力;二是新并入企业已有既有文化,双方难以顺利磨合 | 与其去创造一种新的解决方案,不如利用既有工具让其发挥新能量。联想就用“入模子”这一在企业内实行了20年的企业文化培训工具,通过企业文化培训,促进公司员工的价值观和行为方式的统一。事实证明,通过寻求共同价值观,有助于解决新旧业务的难题 | 通过控股公司层面的“入模子”对新进员工进行企业文化的硬导入 通过成员公司层面的“入模子”,用“文化+战略”的软导入方式,既传播控股公司的文化,又帮成员公司解决战略业务难题 |

2.案例思路:怎么“入模子”

具体来说,“入模子”意即企业像一个模子,有独特的企业管理和文化要求;所有加入公司的员工都要进到模子里熟悉公司的企业文化。不同于一般的拓展训练或新员工培训,“入模子”并非简单的内容灌输,而是用体验的方式让参与者真切感受到企业文化的可信性和实用性。“入模子”呈现出三大特点,带有明显的强导入性。

(1)采用小组制。

“入模子”项目为期4天3夜,全程封闭式管理。受训对象既包含总部的新员工,又包括控股旗下各个成员公司分管企业文化建设的负责人,以及人力资源部具体做文化建设的人员。管理学院严加控制参加人数,成员公司的参与者最多五六人,少则一两人,从而保证每期总人数为50~60人。所有参与者会被分成5~6个小组,每组10人左右。在3天的培训中,所有任务都以小组的形式进行,不计个人成绩。这在无形之中提高了成员的团队协作的要求,管理学院对培训时长和人数进行了严格把控,以便保证培训效果。

(2)加大体验性教学的比重。

管理学院不采用填鸭式的灌输方式,而是将理论知识与实践相结合,令受训者不仅掌握价值观、方法论,还通过完成团队任务并全程竞赛的方式,让他们学以致用。具体而言,管理学院老师讲授的三门核心课程——《联想的历史》《联想的文化》和《联想的管理》的时间只约占“入模子”的1/3,余下时间用于让老员工、高管与受训人员进行面对面交流及各种团队任务竞赛。管理学院将联想的价值观(企业利益第一、求实、进取和以人为本)、方法论(目的性极强、分阶段实施和复盘),以及管理三要素(建班子、定战略和带队伍)的学习与运用全部融入每个任务,让学员在完成任务的过程中用管理三要素自建团队、制定目标,通过复盘团队任务的执行结果,自已感悟核心价值观、方法论及联想管理理念所起的作用。

比如,所有学员会被打乱排组,小组成员来自控股公司的不同部门或成员企业,组长由管理学院统一指定,并事先接受集中培训。通过民主推举或自荐的方式,每个小组选出3人担任干部,与组长组成组委会。组委会即“班子”,负责本组的各项活动和执行。小组“班子”会设定培训3天的目标,并带领小组实现这一目标,即定战略和带队伍。管理学院对小组在3天里参加的每一项活动打分,但并不计个人成绩,以便让团队成员形成团队(企业)利益第一的意识。在此基础上,小组成员会在晨间拓展的竞赛后,以及每天晚上进行“复盘会”,小组“班子”会带着成员对当天的团队表现进行分析和反思。“复盘”的重要意义在于,不仅是巩固培训内容的重要方法,还是联想控股希望员工掌握的一种日常行为方式。通过反复的复盘活动,受训人员能更好地掌握复盘这一方法。

(3)用考核强化记忆。

在培训的三大类内容中,除新老员工进行交流外,文化课和拓展训练项目都要进行考核打分。文化课以知识竞赛的方式考核,题目均来自三门文化课(联想的历史与现状、文化和管理)上传授的内容。在培训行将结束时,各小组还要综合本小组的讨论和“复盘会”的情况,向全体人员做总结汇报,由评委打分,结果纳入团队竞赛总成绩。高强度的竞赛非但没引起学员的反感,还将他们的积极性充分调动起来。

(以上案例整理自中国人力资源网:案例/联想:如何让新员工“入模子”)

3.案例分析

(1)“入模子”文化培训和一般企业的文化培训差异点。

第一,时间投入。对于文化培训而言,首要投入的资源是时间。一个企业的最高领导者,对于文化培训的重视,首选体现在愿意付出多少时间让员工全程脱岗参与。入模子的培训周期是4天3夜,一般企业的新员工文化培训周期是1~3个小时,时间的投入决定课程的深度。

第二,课程的关联性。入模子的三门课程分别是《联想的历史与现状》《联想文化》《联想管理》,先呈现公司发展历史,再谈历史中沉淀的文化,最后说文化是如何落实在公司的管理体系中,由点及面,一脉相承。培训后,员工能够做到深入理解三个方面:一是公司文化的由来?二是价值观对于这家企业的独特意义?三是每一个管理举动背后的文化导向?而这三点恰恰是影响员工改变行为的基础。一般公司而言,受限于企业自身条件及资源投入,大多数仅能做到呈现《企业发展史和价值观》,两者各自独立,可呈现时间脉络,但难以深入剖析其背后的逻辑关系,更难以涉及文化与管理行为的关联性。

第三,体验式培训设计。培训方式对培训成效起决定作用,入模子的培训方式是“讲授式培训+体验式培训”。其中,“体验式培训”的占比很大,学员不仅要参与其中,还要以小组论述的方式呈现结果,同时每天复盘,老师辅以同步点评,如不符合要求,还需推倒重来,真正做到一边学、一边做、一边反思。而传统的文化培训主要以“讲授式培训”为主,课堂互动和案例讲解为辅,学员听完课后参加考试,通过记诵知识点应对考试,及格即通过。两者最大的差异体现在员工是学会“知晓”还是学会“运用”,显然,后者是企业文化培训的终极目的。

(2)互联网时代,封闭式的“入模子”培训能否继续走红?

当下,我们已步入“互联网+”的时代,培训模式也从传统的“组织设计、邀请参加”过渡至“用户至上、快速迭代、碎片学习”的阶段。

该阶段主要以学员为中心设计培训,并且关注培训效果与成果落地实施。越来越多互联网的培训工具映入眼帘,“非正式学习和在线社区学习”混合培养的方式在企业中的占比越来越大,如O2O模式的移动学习、跨界交流与学习、以工作场景为基础的行动学习等。

而作为一个存在时间超过20年,且让联想集团新员工文化建设迈向成功的经典实践,“入模子”也迎来了时代的冲击与挑战。

但联想始终坚持“入模子”的两个核心——选择和塑造。“模子”是一个双向选择,联想把模子摆在这里,告诉员工联想的做法和经验,员工可以选择接受,也可以选择离开。同时,这种塑造也是双向的。他们的理念是“文化不是让人信任和接受,有用是前提。所以,并不过分宣贯,而是努力证明文化确实对战略业务发展有切实的帮助。

在这样的前提下,“入模子”也在与时俱进,配合企业战略不断调整文化内容及“模子”本身,让企业文化在不同时期服务于不同的企业战略,持续发挥功效。

(3)“入模子”培训能不能复制?

我认为,“入模子”培训可以复制的仅限于培训思路框架和形式,培训内容是无法复制的,即“模子”可以参照,“入”的内容却千差万别,需根据每家公司的企业文化核心理念进行梳理设计与独立开发。

首先,复制的前提是所在企业对于新员工文化培训的重视程度定义为战略高度。只有这样,才有可能投入人力、物力进行本企业文化培训体系设计与开发、落地与实施,以及成效评估。这是“入模子”培训成效的基础和保障。

其次,复制应注重成效,而非形式过程。在时下高速变化的商业环境中,复制一词已成为上至“商业模式”下至“管理工具”的高频用词。然而,越来越多“水土不服”的现象滋生,原因就在于将复制等同于“照抄”,没有消化,没有内化。因此,复制最终的形态是“内化”,“内化”的前提是“懂自己”(所在企业)也懂“他人”(复制对象)。就像华为引进IBM管理体系时的削足适履,手段刚烈强硬,却很适合,最终化茧成蝶,管理成效倍增。

同时,也需要深度思考“体验式培训”是否真的适合你所在的企业,领导风格、企业发展阶段、体验项目设计水平、管理者支持程度、文化授课者水平和经验等因素,都不同程度地决定了“体验式培训”的成败。

最后,我想特别说明的是,形式是千变万化的,内核是恒久不变的。读懂每家企业的愿景,理解它的梦想与坚持,并决心把它传递下去,是做好所有文化培训的基础。

(二)实例分析

1.入职培训面授:学习方案全景图

本版本方案满足新员工对入职培训及时性、灵活性、全面性的需求,设置了文化融入和职业能力提升两大模块,依托一体化学习平台和工具APP,以通关学习的方式提升新员工的学习体验,增强认同感、自豪感和归属感。 如图2-10所示。

图2-10 学习方案全景图

2.持续学习:职业力提升设计

目的:帮助新员工持续提升通用职业能力,更好地胜任工作。

学习安排:

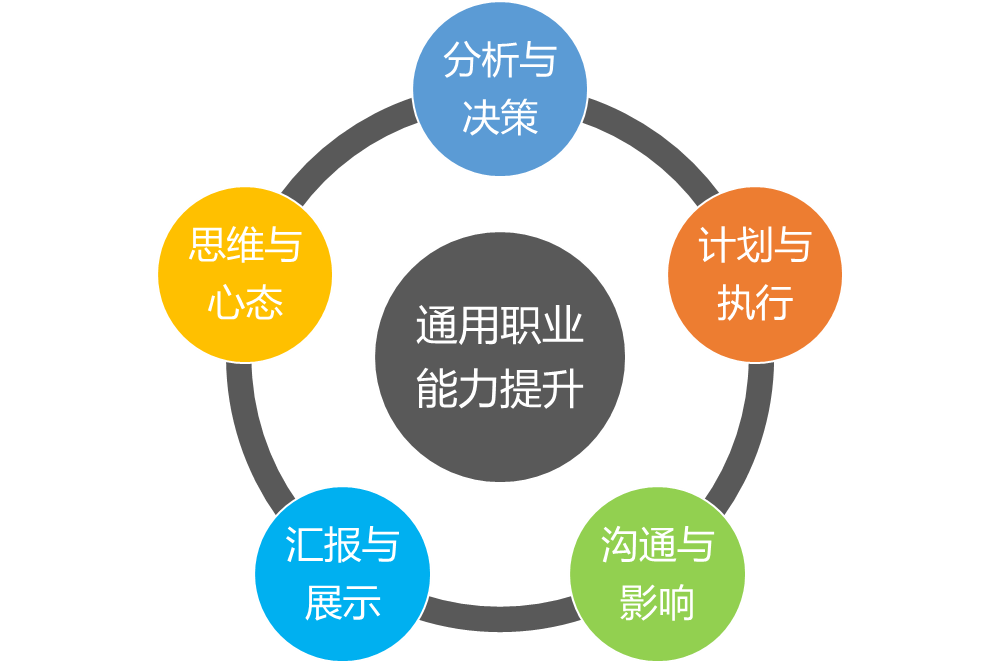

线上:以APP工具为学习载体,设置了分析与决策、计划与执行、沟通与影响、汇报与展示、思维与心态五大主题(如图2-11所示),共70门微课程,在新员工完成融入通关学习之后推送至新员工持续学习。

图2-11 通用职业能力提升五大主题

线下:以大讲堂为平台,设置自我诊断、思维能力、沟通能力和心绪管理四大主题集训,每月开展一期,在新员工完成融入通关学习之后推送至新员工报名参加。

3.项目运营:全链条监控

全链条监控如表2-16所示。

表2-16 全链条监控

项目 | 时间 | 内容 | 责任部门 |

新员工入职 | 入职第一天 | 在办理入职手续之后,由SSC办理入职的同事向新入职员工宣讲新员工入职通关学习指引 | SSC |

参加新员工入职通关学习 | 入职第三天 | 1.企业大学向新员工发送入职学习通知邮件,新员工按照指定操作,参加通关学习 2.企业大学在入职学习报表中生成新员工学习记录 | 企业大学 |

学习监控 | 每周 | 企业大学每周五将新员工学习记录发送至各组织培训负责人、HRBP处,提醒新员工及时通关 | 企业大学 |

学习月报 | 每月 | 企业大学每月最后一个工作日发布本月总部新员工入职学习月报,主送各组织培训负责人、HRBP,抄送各组织人力资源负责人 | 企业大学 |

作者:江岚,曾任福建七匹狼股份有限公司、腾讯电商易迅网、顺丰金融事业群等上市公司企业文化负责人,先后主导推动公司企业文化变革,助力战略转型。同时,担任厦门大学经管学院文化课题组成员及香港大学组织与人力资源管理课程在读研究生,研究方向为跨文化管理。

海融文化

海融文化