强调更新而否定积累,结果就是狗熊掰包谷,没有增量;突出接受而忽视对话,有可能会匍匐在前人脚下,无法超越。读经典要做到谦卑、豁达、兼容。

我们这些年来,尤其近几年来,在有关方面的重视下,阅读传统经典、阅读古代文献蔚然成风。这是很好的一件事情,但是其中也有一些问题。古书该怎么读?由于有各种各样的原因,造成了现代人和传统之间的一些隔膜。要了解传统,该怎么读?读哪些?古代小孩是从“三千百”开始,就是《三字经》《千字文》《百家姓》等启蒙读物。今天的小孩从这些开始读合适不合适?识字后进一步了解儒家的理论,多数人都听说过《四书》《五经》,但先读哪种后读哪种有没有讲究?宋代朱熹为《四书》给出的阅读顺序是《大学》《论语》《孟子》《中庸》,其中隐含着什么道理?而且传统典籍非常多,读的时候,还有个情境问题,很可能跟我们现在的情境不大一样。

我们有各种各样的问题存在,影响着我们读书。我认为,目前影响我们阅读经典的主要问题有两个方面。

第一个问题是更新和积累的关系。我们这些年过多强调知识更新,过多强调推陈出新。出新是好事,但是把“陈”一概否定,则存在一定的偏差。实际上读书越多,就越能发现,人类的知识,在很大程度上并不是以新代旧。当然有知识的新旧问题,但是在很大程度上,知识增量不是通过新旧更替完成的,而是通过不断积淀形成的。如果过多地强调知识更新,很有可能是新的来了,旧的抛弃了,只有更替而没有增量。这使你永远无法提高知识品位。俗话说狗熊掰苞谷,手里就最后拿两个。实际上大量的知识是积淀起来的,这种积淀相当重要,而这种积淀如果没有传统文化的底子怎么可能啊?“推陈出新”影响到我们现在读书的层次和深度。如果我们愿意,读一读过去的文献,我们才会发现,不要说太远的,就说民国的事情,我们把原来的彻底抛弃,是有问题的。例如我们的新农村建设,实际上民国就有不少人搞过乡村建设、平民教育,这些活动已经把我们现在能想到的很多事情都想到了,也摸索着做了。如果在前人的基础上更进一步的话,我们有可能做得比他们更好。但是我们不了解前人是怎么做的,比如说晏阳初啊、梁漱溟啊,这些人是怎么搞平民教育的,怎么搞乡村建设的,我们不了解。这就很有可能使今天的新农村建设仅仅是在低水平上重复原来做过的工作,甚至有可能还不如前人。

我们能不能超越古人,首先看你能不能在古人的基础上,能够把他的一些东西掌握了,消化了,才能够站的更高,看得更远。完全的批判和否定,没有积淀,没有在原来基础上的那种登高望远,那么,很可能会把我们的文化底子越弄越薄,而不是越弄越厚。

说个半开玩笑的比喻:假定有一个外科大夫手术做得很漂亮。外科手术很麻烦的是缝合,缝合不好就有后遗症。他缝合特别好。别人赞扬他说:你的缝合神了!你做的手术没有一点粘连,太好了,太了不起了!他很谦虚的说,没什么,外科手术的缝合,又不讲究针脚,又不是绣花,就是缝到一块,实际上和缝麻袋片差不多。大家会觉得这个人很谦虚。但是假定有一个杀猪的,听到人家赞扬这个外科大夫,不服气,通过关系来观摩,在手术室外边隔着窗户看了看。看了后回来说:人家都说那个医生做手术的缝合神了,我看了看,没有什么了不起啊,就跟缝麻袋片差不多。这个人这么说,我们就叫他狂妄。同样一句话,外科大夫说出来,和这个杀猪的说出来,效果是不一样的。前者有积淀,有许多例手术铺垫了他的功底。后者没有积淀,只是一种即兴的感觉。差别就在这里。所以我们读书,一定要强调积淀。而不是单纯强调更新。即使有所更新,也是在前人的基础上,通过不断的积淀,才能够发展起来的。

还有一点也需要说说。我们现在面临各种各样的问题,好的也罢,坏的也罢,多多少少都和历史有点关系。于是我们总希望割断历史,我们总要把前面的加以否定。否定前面是为了摆脱路径限制,取得当下的更大自由,建设全新的世界。但是完全否定前面,很可能就会导致那个眼下的自由变成高度放任,用一个现在很流行的词来说就是太任性了。过分的任性,反而有可能会毁坏我们的世界。我们肯定是在历史继承下来的基础上向前发展的。马克思说过:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”(《路易·波拿巴的雾月十八日》)拿很通俗的话来说,不是每一件历史大事,都是重搭台子重唱戏,从头再来。世界上如果都这样的话,那么人类就只有循环而没有发展了。这是一个值得我们注意的问题,即过多强调更新而忽视积淀的问题。

第二方面的问题是对话和接受的关系。在阅读经典热起来之后,有一种偏向是过多地强调接受而忽视对话。这是什么意思呢?由于当代人过去对历史传统接触不多,有一些陌生,在兴起阅读经典的浪潮中,很可能看到我们原来没读过的经典后,感到它的伟大,感到它的震慑力。读了《论语》全文,我们才能看到,孔子原来是这么伟大的一个人!读到《朱子语类》会发现,朱熹这个人怎么能够想得那么全面呢?看着看着,我们就会发现,人家说的都不错,对经典的这种折服固然是好事,但也有可能导致另一种效果:所有道理前人都说过了,所有事情前人都做过了,古人比咱们现代人高明得多,我们现在只需要把他们说的做的照搬过来就行。对经典的折服,会导致一种盲目的接受。读书仅仅是接受,当然也有效果,但是效果会受到限制。

读书实际上是要对话的,跟原作者对话。大家读《论语》,不但可以看到孔子的伟大,而且还可以看到孔子的性情。就像孔子跟学生的关系,师道尊严并不是想象中的那样可怕,学生还顶他的牛,有时候他还跟学生吵架。看到这个程度上,你会觉得,孔子能做到的,我们似乎在某些方面也能够赶得上他。这个时候,读经典的效果就更好一些。对经典过多折服,只是接受而不对话,可能导致我们在阅读中产生某些偏差。

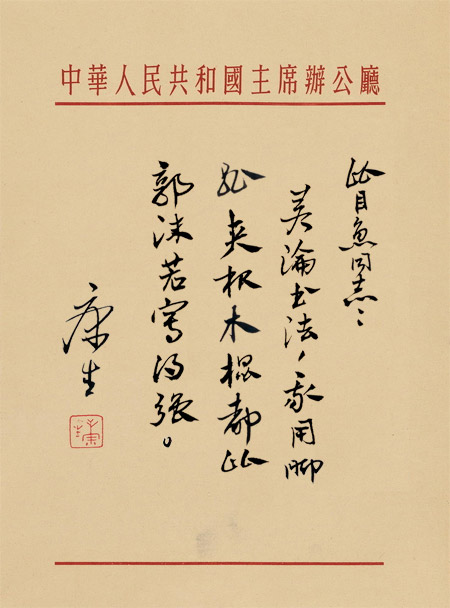

还有,当代人对传统文献的隔膜,也会影响阅读效果。说个老实话,这种隔膜包括我在内都存在。拿出古代文献的原文来,没标点的,就是过去那种雕版印制的线装书,恐怕今天许多人断句都断不到一块。举个例子,我曾经看过一篇文章,是某个大学的教授写的,发表在某大学的学报上,内容是分析评价民国年间的一份公文。这份公文是1934年新疆民政厅发的,是关于维吾尔族的名称规范化问题,结果那个写文章的教授断句断了个一塌糊涂。连民国的公文都看不懂,还堂而皇之当教授。还有一篇文章,是华东政法大学的一个教授写的,这篇文章引用了所谓的“苏绰定律”。他引用的那个苏绰定律,是网上伪造的一篇古文。这篇伪古文声称,北周的时候大臣苏绰给皇帝宇文泰出主意,要用贪官不用清官。大意是清官桀骜不驯,难以驾驭,所以不能用;贪官有把柄在手,可以保证其忠诚。作为君主,大臣的忠诚是首要问题,一旦发现有大臣不忠,则可用肃贪名义定点清除;而君主掌握了官员的贪墨之情,就能更好地驾驭他们;社会矛盾激化后,则杀贪官以慰民情。即所谓“用贪官以结其忠,弃贪官以肃异己,杀大贪以平民愤,没其财以充宫用,此乃千古帝王之术也”。这篇伪造的古文,在网上标有“引自《北史》第六十三卷”。作为教授、博导,你能不能翻一翻《北史》?网上编造的钓鱼文,使我们的博导上当了。这就说明,这些教授文献功底太差。搭眼一看,这种伪造文献肯定是有破绽的。能不能发现这种破绽,是读书的功力。顺便说一下,由于网络的发达,有些人利用这种传播的方便在网上造假钓鱼。比如网上流传一个康生的一副字,说是我用脚指头夹根木棍写的字,也比郭老的强。康生的字确实写的不错。而且那个造假的图片还用了国家主席办公厅50年代的便笺纸。许多人就把这当真的了。实际那是造假的。你没有这个辨识能力,就得学。

图1:网络流传的康生书法图

由于文字的改革,白话的影响,导致现代人对有些古文读不到一块,或者意思理解上有偏差。比如,拿一个大家很熟悉的成语“行尸走肉”来说,今天的人很容易把“尸”理解为尸体的尸,但成语中的“尸”不是尸体,而是一个象征。古文只有在尸字下面再加一个死掉那个死字,即“屍”字,这才是尸体。下面没有死字那就不是尸体。那是什么呢?那是古代逢年过节的时候,找一个相貌堂堂的人坐在那里,装扮成祖先的模样,供人膜拜的。这叫尸。尸是活的,不是死的,但它不是原来的人而是一种扮演。《说文》称:“尸,陈也。象卧之行。” 而屍则是“终主,从尸从死”。所谓行尸走肉,是说做样子而已。很多人不理解这个,就可能产生偏差,也就无法理解《礼记·曲礼上》所说的“坐如尸,立如齐(斋)”。有时候还有情境的偏差。你读《论语》,会看到孔子有一个学生叫宰予,他上课打瞌睡。“宰予昼寝。子曰:朽木不可雕也,粪土之墙不可圬也。”翻译成白话是:宰予大白天打瞌睡,孔子发火了:朽木无法雕刻,粪土之墙上不了腻子,抹不光的。咱们现在学生看了,可能觉得老夫子也太多事了吧?不就上课打了个瞌睡嘛,值得这么大动干戈吗?但是,这是用现在的情境去理解古代,在古代的情境下可能就不一样。要知道在古代日出而作,日落而息。晚上即使点灯干什么事情也很短暂。所以一般情况下,睡眠不足的现象是很少有的。假定宰予不是因为睡眠不足而打瞌睡,而是一听见读书就犯困,一放下书本就活蹦乱跳,那孔子的话就有道理了。那就是说:你这小子,就不是读书那块料。你理解了当时的历史情境,就可能对这句话的判断更准确一些。

我们有很多时候,对古文献有隔膜,拿现在的情境想当然地理解过去的情境。例如,我们在批判封建礼教的时候,经常拿古代婚姻中的“父母之命,媒妁之言”当靶子,认为这是剥夺了当事人的恋爱权利。你看这多霸道!但是你再想想,察看一下历史,就会发现,中国传统古代婚龄很低的。个别时期的法定婚龄是男十八女十六。更多时期是男十六女十四。你现在想想,十三四岁或者十五六岁就结婚,父母之命、媒妁之言有没有合理性呢?从保护未成年人的角度来讲,恐怕有点合理性的。当然,三十岁了还没结婚,父母再干预就有点不对了。你必须结合当时的情境来考虑。了解古代的情境去读书,才可能读得比较准确。

这两个方面,对我们理解古代的文献都会产生一定的障碍。一个是强调更新而忽视知识的积淀,一个是过多强调接受而忽视对话。

那么,如何才能读好书?在态度上,我想有这么三个词应当强调:第一要谦卑,要看到前人的苦心孤诣,看到他们的成就所在。但是这种谦卑不是盲从。谦卑是一种尊重而不是盲从,不是把前人当成神,而是把前人看作是现实中形成的伟人。第二要豁达,什么叫豁达呢?要能和古人对话,能有自己的思考,看了前人某一句话,你会反问一下,他为什么这么说?这个道理何在?以形成高屋建瓴的鸟瞰和柳暗花明的通达。第三要兼容。先不说百家争鸣,就儒家一家而言,里面不同的学派、不同的争论多着呢。古文和今文之争,汉学和宋学之争,都是大争论,不同的学者之间争论相当普遍。那么我们如何能够做到兼容?所谓兼容,不是杂烩各种不同观点,而是弄清不同观点的缘由。能够做到不同的观点在脑子里面和平共存而不打架,你还觉得很自在。这个时候,你可能就不知不觉地提升了文明程度

刘文瑞

刘文瑞