细看医药行业,在过去的三五年间,焦虑的程度是随着某些法律法规的出台而呈曲线式的。不过,好在焦虑总是来得快去得也快。例如在过去的若干年里,经常看到有人提医药代表这个职业的“出路”,或者是对“两票制”政策的“应对”。其实,对政策的“应对”只能是一时的。 例如谈任何职业的出路本身是没有意义,本身一个职业就是一个职业的出路!

这两年很多人都在讨论医药代表的职业化问题,其实“职业化”这个话题没什么好谈的,专业化才能塑造职业化。任何人,例如医生、医药代表、医药经理人,或者是医药企业家,如果不能从各自的角度专业化,就根本无从谈起职业化。

如果不能够加强某个群体的专业化素质的提升,我们就无法从根本层面去解决职业化的问题。构建一个职业的人文素养,提高职业的专业化技能,恐怕才是最终的解决之道。

回到焦虑的医药行业,很多药企目前焦虑的集中点在以下五个方面:

(1)发展战略的焦虑

看到很多药企在大健康领域如日中天,自己也跃跃欲试。其实,朝哪个方向走、怎么走的问题,早在企业诞生的那一刻就已经注定了。多元化还是单一化,早已不是个问题,而是一个选择。我在这个问题上比较推崇“企业基因学说”,很多企业早在诞生的那一刻就已经注定未来很多年的发展道路,除非有重大的“基因改造”,否则不会有大的偏差。与其焦虑多元化还是单一化,不如在现有道路上日渐精进。

战略定位决定企业的最大规模和天花板。相同战略定位下,不同的商业模式决定了不同的利润。所以,想解决企业发展战略问题,首先要搞清楚企业定位与商业模式。中肯的建议是:建构重度垂直细分的聚焦思维,可做可不做的事情,一律不做。

(2)发展规模的焦虑

在资本的驱使下,很多企业把“上市”作为成功的目标,甚至是唯一的目标。有道理吗?当然有。上市后,创始人及高管团队会有一笔丰厚的回报,也不枉这么多年的辛苦。但随着对上市信息披露的透明、上市流程监管的不断完善,以及股民对上市公司的认知升级,“上市”也不一定是你的最佳选择。

与其纠结要不要上市,还不如在自身价值变现上下工夫。你需要认真考虑是做“大池塘的小鱼还是小池塘的大鱼”?哪一种活法在今天更“滋润”?

(3)发展人才的焦虑

如今,很多药企不缺资金、不缺产品,但是缺人才,把人才置于关键的考虑要素。有错吗?没错,而且非常对。但因为过去很多年对人才的忽视,导致企业内部人才储备落后,人才梯队建设严重滞后。于是乎,很多企业将企业发展的关键人才寄托于外部“猎取”,但往往事与愿违,与其靠“猎”人才,还不如培养人才。“外来的和尚往往念不好经”的原因有二:一是利益边界的问题;二是人才病毒的问题。对这件事情处理不好、理解不好,最终有可能出现销售推广团队整体颠覆的严重后果。

(4)发展阶段的焦虑

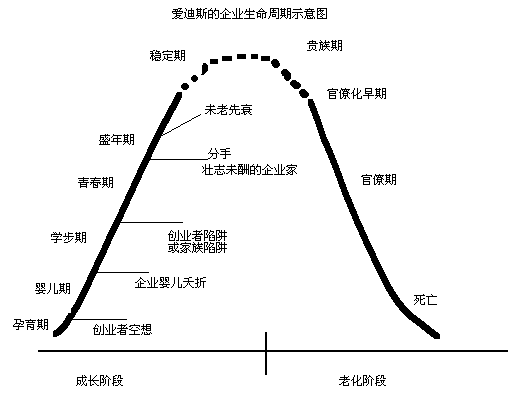

企业发展其实同产品的生命周期类似,如果你读过伊查克·爱迪思(Ichak Adizes)的《企业生命周期》就不难理解。企业的发展与成长是动态的轨迹,包括发展、成长、成熟、衰退,细分下来有十个发展的阶段,即:孕育期、婴儿期、学步期、青春期、壮年期、稳定期、贵族期、官僚化早期、官僚期、死亡。学习和研究企业生命周期理论就是试图为企业找到能够与其发展阶段特点相适应的相对较优的模式来保持企业的发展能力。如图10-1所示。

图10-1 企业生命周期理论

图10-1 企业生命周期理论

很多企业没有走完这条完美的曲线就消失了。很多企业面临的最大问题是“第二次或第三次创业”的陷阱,尤其是民营企业。与其焦虑S形的第一曲线,不如去跨越第一曲线,寻找事物变化的“第二曲线”。

(5)发展政策的焦虑

对于医药政策,我长久以来坚持不变的观点是——必须要重视政策的趋势,而不是某个政策出台的时间和“字眼”。正如前述,任何行业的政策都是循序渐进的,且在不断完善之中。我们不能因为某个政策文件中的某个表述而抱有侥幸心理。卖药不是捡漏,法不溯及既往,同时,“凡是法治不及之处,皆是德治用武之地”。如果企业不关心政策,就好比盲人摸象。但是如果天天研究政策,就犹如守株待兔。没有打造企业的核心能力,只靠着政策去解决成长的问题,就陷入所谓的“政策性增长”陷进。未来多变化,充满不确定,前瞻不能凭猜测。药品营销的困境看似是政策问题,其实是选择问题。

不详

不详