约翰•科特教授是举世闻名的管理大师,被称为企业管理界的变革管理之父。创立于1908年的哈佛商学院,在100多年的历史上只有2名30多岁的终身教授,1名是竞争战略之父迈克尔•波特,另外1名就是变革管理之父约翰•科特。

氛围及文化常常与企业变革密切相连,理解科特所提出的有显著文化特质的企业,以及适应性文化两大概念,对学习和实践BLM的氛围及文化构件有重大帮助。

科特认为最著名的有显著文化特质的企业,就是IBM。他在《企业文化与绩效》中这样写到:早在20世纪30年代中期,IBM的员工就拥有对公司忠诚度高和工作积极性高的好名声。关于如何做事,大家已经达成了惊人的一致。首先是重视公司哲学,即尊重公司内每一位员工的尊严和权利,给予世界上任何一家公司能够给予客户的最好的服务,以更优的方式完成任务。大家都认为老汤姆•沃森先生就是这样一位对企业文化最负责任的人。1962年,他的儿子,也是IBM的继任总裁---小汤姆•沃森先生在哥伦比亚大学的演讲中坚决支持了强文化的视角。小沃森说:“最基本的公司哲学、精神及企业的期望要比技术或经济资源、组织结构、创新和定时调速更能够带来相应的成就。所有这些在成功中占有很大的比重,但是我认为企业中人们对基本箴言相信的程度,以及行动中落实的程度将超越这些比重。”

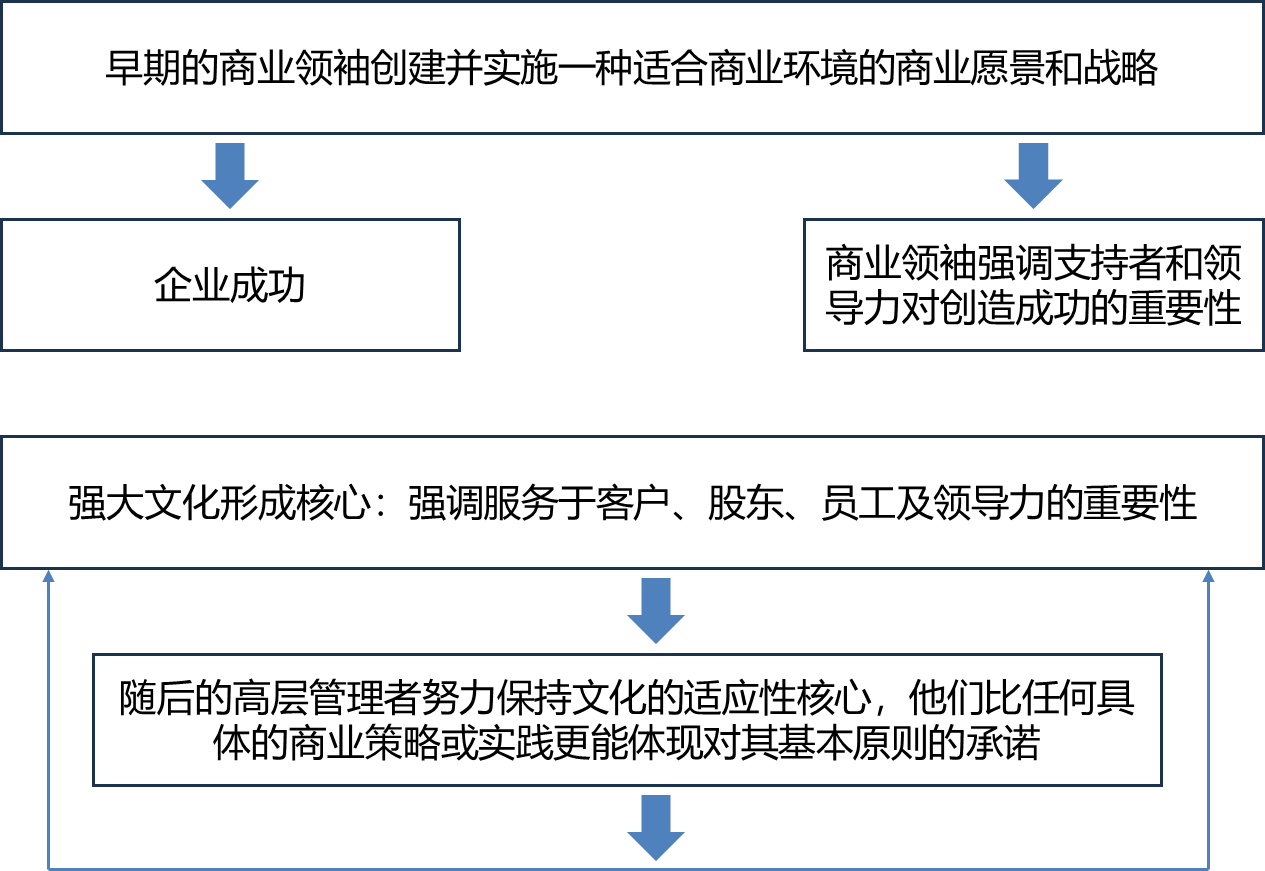

科特认为那些有强文化特质的企业,通常是创始人身上某些特质的延续,只有异常强大的领导者才能创造出强文化所特有的团结和激励的特质。但创始人离开企业后,之后的高层管理者很难创造出某种更强的文化,他们真正的价值是努力保持文化能适应外部环境的变化,如图5-4所示。

图5-4 领导者发展和维持适应性文化

在第二章第三节介绍对标管理工具时,我们介绍过美国施乐对标日本企业进行管理改善的案例。施乐早年的创始人乔•威尔逊建立了强文化,但自他去世后,第二任总裁将施乐带上行业第一的位置后,企业的文化变得僵化和傲慢自大,导致施乐在20世纪70年代末期远远落后于日本企业。第三任总裁大卫•卡恩斯成功领导了对施乐的企业变革,特别是文化改造,才令施乐重回行业龙头地位。对标管理只是卡恩斯众多管理变革中的其中一项。如果没有先期的文化改变,任何企业变革是不可能成功的。相类似的案例非常多,比如IBM第八任CEO郭士纳在20世纪90年代初对IBM的改变,微软第三任CEO纳德拉在2014年对微软的变革,都是文化变革在先,管理变革在后。

当一个强大的创始人离开企业后,企业似乎很难保持创始人所建立的强文化。强人之后的企业,如何重新构建企业的优秀文化及良好工作氛围,这是摆在所有继任企业家面前的一大问题。

IBM、施乐和微软的文化变革其实有着明显的共性,即向官僚体系和狂妄自大的封闭文化宣战。通过改变大企业的官僚化和傲慢自大,使企业构建一种更具创新精神、更灵活快速、适应外部环境变化和满足客户需求的文化特质。

中国还没有出现类似IBM这样百年历史的科技型企业,但不少企业已经处于创始人即将退出,职业经理人或者创始人家族第二代接班的情况。通过我们的观察,当下在中国很难找出类似郭士纳、卡恩斯这类对企业进行文化改造和变革管理非常成功的案例。我们发现国内不少细分市场领先企业,即便经营了二三十年,他们的企业文化和工作氛围其实也有明显的变化,即从员工为先转向客户为先,从严格严谨转向创新开放。志邦家居和特变电工就是两个典型案例。

志邦家居1998年成立于安徽合肥,成立初期在江南一带为各家各户手工打造厨柜。在那个依赖木工师傅手艺的年代,谁有技术超群的师傅就能获得老百姓口口相传的口碑。志邦家居的两位创始人不仅自己成为了手艺高超的匠人,还广罗优秀师傅,并为志邦家居定下了企业文化的基调:“使企业成为员工满意、客户忠诚、受人尊敬的行业典范。”2018年志邦家居成立20周年时,公司更新了企业文化的基调:“实现人们对家的美好想象,客户为先、成就员工、守正行远。”志邦家居董事长孙志勇是德鲁克迷,他在企业内部创建了彼得•德鲁克的书房,里面存放了1 000多本与德鲁克思想相关的各类经典著作,志邦家居的企业文化和经营风格,深受德鲁克思想的影响。

1988年张新担任新疆昌吉市变压器厂厂长,在一无资金、二无技术、三无人才的条件下,张新厂长提出:“苦干巧干拼命干的企业精神”,并给企业定下了三大目标:“有饭吃有房住有工资拿、职工孩子可以上得起学、男女青年员工找对象不再是难事”。经过3年的艰苦创业,三大目标均提前实现,企业获得了新生。20世纪90年代初期工厂进行改制,更名为新疆特变电工公司,张新董事长对公司的企业文化进行了改造,提出了三心、四特、五则的企业文化。特变电工的经营宗旨(三心):客户称心、股东放心、员工安心;企业的核心价值观(四特):特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献、特别能学习;企业的世界观(五则):诚则立、变则通、康则荣、简则明、和则兴。

志邦家居和特变电工在早期草根创业时非常艰难,企业领导人紧紧团结员工,吃别人吃不了的苦,干别人不屑做的脏活、累活,先解决了吃饭问题。由于企业文化骨子里的讲诚信、重质量和吃苦耐劳,被很多客户喜爱及信任,渐渐进入更多的业务领域,尤其是越来越多地向高新技术、高附加值的行业转型,企业领导人及时将客户第一和创新精神视为企业最重要的文化特质。从特变电工和志邦家居成长的历程来看,企业之所以多年保持高速成长性,企业文化与时俱进,体现了与外部环境变化的良好适应性。

我们认为企业在推行BLM模型,思考文化氛围如何助力提高执行力时,不仅仅要关注文化氛围的表面意思,比如诚信、客户第一、合作共赢等,而是要重点关注当前氛围及文化是否与外部环境相适应。如果企业进入某高精尖行业,仅仅靠吃苦耐劳是不可能实现经营目标的,这时的企业文化需要开放、创新、包容的文化氛围。如果企业在某个红海领域参加竞争,那么质量和成本是第一位的,文化氛围需要严谨和控制。不同的外部环境下,企业领导人一定要力推内部文化及氛围与外部环境变化的相适配,才能让企业员工的所思所为符合客户需求和利益,并最终实现企业目标。

【小故事:蔡元培对北大的文化改变】

各类组织是一个“小社会”,通常由绝大多数普通员工,少部分精英管理层和个别领导者组成,他们对于环境和组织氛围的影响力是完全不同的:绝大多数人是适应环境,即近朱者赤近墨者黑;优秀的人才选择环境,良禽择木而栖、良臣择主而事;伟大的领导者创造或改造环境。对于文化及氛围,普通员工是适应,精英人才是选择,而真正的领袖,才是优秀文化的缔造者和改变者。

1912年中华民国政府成立,同年京师大学堂更名为国立北京大学,至1916年已换了四位校长,学校外号官僚养成所,腐败不堪且臭名远扬。号称中国最牛的大学如此不堪,令有良知的知识分子痛心疾首。北洋政府教育总长范源濂邀请蔡元培回国,希望他能出任北京大学校长,改革教育清除积弊。蔡元培先生的众多好友劝他不要去接这个烂摊子。孙中山先生对蔡先生说:“北方当有革命思想的传播,像蔡元培这样的老同志,应当去历代帝王和官僚气氛笼罩下的北京,主持全国教育。”蔡元培听了孙先生的建议,慨然领命。

蔡元培改革北大的第一步,就是开宗明义,明确大学的宗旨。他认为,大学应该成为研究高尚学问之地,而非学生为寻求当官发财之基地。为了抱定宗旨,改变校风,他进行了以下改革措施:一是改变学生的观念;二是整顿教师队伍,延聘积学热心的教员;三是发展研究所,广积图书,引导师生研究兴趣;四是砥砺德行,培养正当兴趣。除了为师生创造研究高深学问的条件和氛围,蔡先生积极改革北大领导体制和学科学制体系,不拘一格招聘大师专家,他的努力终使北大成为“五四”时期新文化运动的中心,并一举奠定了北大成为中国最好的大学。

牛俊伟

牛俊伟