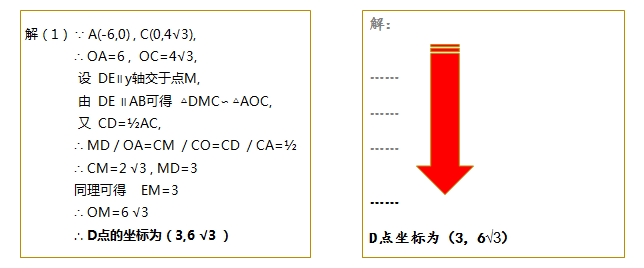

我们可以用一个比喻来理解医生需求挖掘的过程,图5-1有两道数学题:

图5-1几何体案例

当这两道数学题出现的时候,我们发现有两种解答方式,一种能完整地体现出解题的过程,最后出来一个结果;另一种是直接出来一个结果。两种解答方式,我们更愿意相信哪一个是正确答案呢?毫无疑问,我们更愿意相信有解题过程的方式,对于没有解题过程只有结果的解答方式,除非已经知道结果就是图中给出的答案,才能判定这是对的,不然一定会对这个结果产生质疑。

医生在做方案的时候也是相同的道理,在患者并不了解方案是如何设计出来的情况下医生直接给出方案,患者是将信将疑的。一旦患者将信将疑,那么医生再去推荐方案的时候成功的概率就会降低很多,所以在医生和患者解释这个方案的时候就要用更多的时间。

我们都知道扁鹊见蔡桓公的故事。

扁鹊见到蔡桓公,站着观察了一会儿跟蔡桓公说:“君有疾……”

蔡桓公听到怎么想?你才有病,蔡桓公不相信扁鹊的话。

扁鹊离开后,他跟旁边的人说:“医之好治不病以为功!”

蔡桓公认为扁鹊想给没病的自己治病来邀功,这个过程反复几次,最后导致的结果是什么?

病人死了!医生跑了!这是个双输的结果。

这个还没开始就结束的诊疗过程失败在哪里呢?没有过程,直接给结果!双方在专业上信息不对等,所以扁鹊根据医学的判断方法来判断疾病,蔡桓公凭自己的感觉判断是否有病,判断标准不一样很难达成一致。

我们在服务门诊的过程中做过一个调研,大部分医生除去治疗时间,投入时间更多的就是给患者解释方案。同时,对方案解释得越多,效果越不好。

我们分析了一部分业绩非常好、患者满意度非常高的医生,发现他们给患者方案的时候,患者很少和他们纠结这个治疗计划是否合适,只需要很短的时间就能达成共识,把方案确认下来。

核心差异就在于很多医生并不懂得挖掘患者的需求,也不懂得在这个过程中引导患者,和患者共同找到一个合适的治疗计划,而不是把自己的想法硬推给患者。

所以,每位医生在推荐方案之前有一个非常重要的工作,就是需求挖掘,要通过有效的需求挖掘找到那个适合患者的治疗计划。

不详

不详