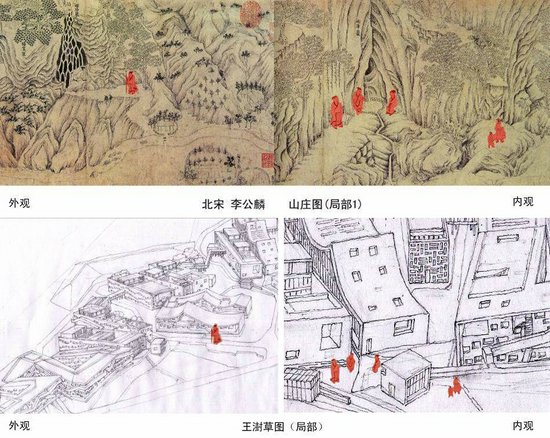

普利兹克建筑奖首位中国籍得主王澍设计的“象山校区”处处体现了当代人的人文思考。做这个设计时,他在人文策划上下足了功夫。在“象山校区”中,他把北宋著名画家李公麟的《山庄图》及范宽的《溪山行旅图》中的意境融入“象山校区”。

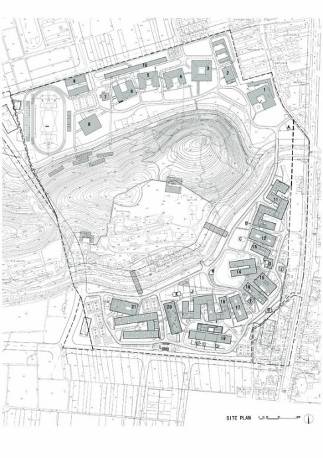

象山校区局部设计图(一)

注:图片、文字来源于新浪Dewey的博客;建筑师:王澍/陆文宇;设计单位:业余建筑工作室/中国美术学院建筑营造研究中心。

象山校区局部图(一)

建筑师王澍在象山新校园的建造中体现了自己的思考与主张。如何在迅速丧失地域文化的中国城市重建有地域根源的场所结构,如何让中国传统与山水共存的建筑范式活用在今天的现实,如何利用大学校园的建造规模探索一种当代中国本土新的城市营造模式。

象山校区局部图(二)

象山校区局部设计图(二)

象山校区局部图(三)

象山校区局部图(四)

回望中国传统园林院落式的大学建筑原型,象山新校园最终呈现为一系列“面山而营”的差异性院落格局。建筑群敏感的随山水扭转偏斜,场地原有的农地、溪流和鱼塘被小心保持,中国传统园林的精致诗意与空间语言被探索性的转化为大尺度的淳朴田园。

那些校园建筑因此不是孤立的设计出来,而是在“自然”与“城市”之间的思考中显现出来。在中国的建筑传统中,这样的建筑被称为“园林”。这个词无法用西语的“花园”去翻译,它特指“自然”被置入“城市”,而城市建筑因此发生某种质变,呈现为半建筑半自然的形态。

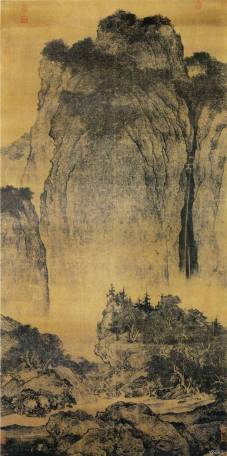

范宽 溪山行旅图

王澍提到设计中的一个花絮,校区三号楼6米高的一个门洞,这个门洞的比例根据这幅画的比例做的,这幅画就是范宽的溪山行旅图。画面中山的巍峨和近景的空间,最有价值的就是空间感,体现出溪山行旅图的意境。

“象山校区”虽然是规划设计,但是明显地是对李公麟的《山庄图》、范宽的《溪山行旅图》进行思考,以当代人的视角演绎,凝聚了当代人的思考,我们从中看到了《山庄图》、《溪山行旅图》的意境。在“象山校区”中,过去(古代)、现在、未来的人文时空轴线明了,还用了实物加以烘托(用了超过700万片不同年代的旧砖瓦)。这样的设计绝对称得上具有超常规战略定位策划思维,一个充满了人文内涵的设计。

以下文字来源于新浪Dewey的博客:那些校园建筑因此不是孤立的设计出来,而是在“自然”与“城市”之间的思考中显现出来。在中国的建筑传统中,这样的建筑被称为“园林”。这个词无法用西语的“花园”去翻译,它特指“自然”被置入“城市”,而城市建筑因此发生某种质变,呈现为半建筑半自然的形态。

如果“自然”是一端,建筑师思考的另一端就是“城市”,一系列似乎在等待某个事件突发的小场所,似乎有点散漫,甚至没有一个严格的结构,但真正的生活才可能在这里放松的发生。

建筑产生了檐下、洞内、飞道、屋顶下沉院落、屋顶平台、树下、田间、河边等多样性的教学交流空间,在这里,学院教育最重要的就是心灵自由。

面对当下中国城市的大规模拆毁重建现象,超过700万片不同年代的旧砖瓦从浙江全省的拆房现场回收到象山新校园,这些可能被当作垃圾对待的东西在这里被循环利用,并有效地控制了造价,重新演绎了中国本土可持续性的建造传统。

注:没有成为建筑设计图之前的思路可以说是“象山校区”战略定位策划,只不过是设计师做的战略定位策划,并把这个策划用设计固化下来。通常说的战略定位策划最终也要用图纸固化下来,所以王澍策划、设计的“象山校区”很有代表性。

王澍在谈到自己的建筑设计理念时曾说过:“对我来说,首先要排除的就是美学,或者说,那些写在建筑理论著作和美学著作中的美学。我对从理论出发,很快又卷入功能与形式的老问题毫无兴趣,我感兴趣的是特定事件。”

其实,王澍提到的“理论”、“功能”正是学院派推崇的,或者说中国绝大多数设计院、设计师的思维模式,也是“千城一面”,商业地产均质化、同质化的推手。

戴欣明

戴欣明