社会科学领域的概念有一个共同的特点,就是它比较难以定义。社会科学领域的概念之所以难以定义,就是因为它取决于人的主观认定,不像自然科学领域的概念那样,一定有一个客观的对照物。“光”要么是波,要么是粒,要么既是波又是粒子具有波粒二相性,三百年来鲜有其他的说法。“使命”这个概念则不是那样,现实生活中没有“使命”这样一个东西,它只存在于人们的头脑中、观念里。这就容易导致认识和表述的歧异。

“使命”最初并非组织范畴的概念,直到今天也并非管理领域所专有或独享。中国自古就有“天命”的概念,近代西方则有所谓“天职”的概念,它们都非常接近我们今天所说的使命。在人生的暮年,孔子曾这样概括自己一生的历程:“十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十从心所欲,不逾矩。”孔子在他五十岁的时候感受到了天赋使命,于是在五十五岁的时候开始周游列国,有如奉命行事。孔子所说的“天命”,就是自觉有一种使命,而其来源是天。

西方基督教的天职观起源于犹太教。“天职(Vocation)”,本义为“上帝的召唤”、“神交付的使命”。宗教改革家马丁•路德赋予“天职”以新的内涵。马克斯•韦伯在解释基督教新教的天职概念时,曾这样写道:“天职”一词的涵义,具有一种终身使命,一个特定的劳动领域的意义。这种天职概念为全部新教教派提供了核心教义,这种教义认为上帝所接受的唯一生活方式,不是用修道禁欲主义超越尘世的道德,而是完成每个人在尘世上的地位所赋予他的义务,这就是他的天职。韦伯认为,正是这种新教伦理的天职观念,造就了资本主义不可缺少的资本家的经营精神和无产阶级的劳动精神。

按照词典的解释,“使命”最初的意思是指使者所奉之命令,也即使臣奉君主之命要去国外完成的特定任务。后来引申为所要担当的重大责任、所要完成的重大任务。现在的“使命”则泛指严肃的抑或神圣的重责大任。在汉语言环境里,使命至少包括这么三个层次的含义:

第一,使命是一种客观可能性。它是社会现实的需要,同时具有实现的可能性,因此也可以说是一种机遇。使命只能去发现和识别,而不能自我创造。它不同于理想、抱负,不是一个纯主观的东西,所谓“天将降大任于是人也”。

第二,使命还是一种责任。它是你推卸不掉,也不能推卸的义务。2006年,克林顿曾经在他非洲之旅的返程飞机上对记者说:“当你有能力改变一些事情,你在道义上就负有责任,但这并不是一种负担,而是一种愉悦。这就是我人生的动力——但是,谁又能真的理解呢?”

第三,使命因而也是一种承诺。使命是一种责任,一旦接受了这种责任,使命就变成了一种承诺。在很多人的心目中,使命是生命价值的最高体现,使命高于一切,甚至生命。为了使命的实现,可以不惜一切代价,甚至是生命。

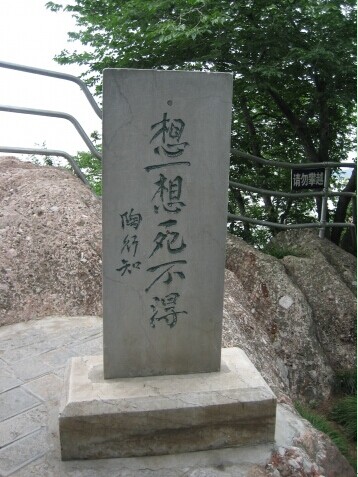

他曾于南京燕子矶题写“想一想死不得”碑劝诫轻生者。

著名教育

彼得•德鲁克是最早探讨企业使命的管理学者。他曾提出一个非常重要的命题:“What is your business?”对于这句英语,有人把它翻译为“你的业务是什么”,也有人把它翻译为“你的企业是什么”,还有人把它翻译为“你的事业是什么”。我们认为,德鲁克的这一命题可以用一句中国人流行的口头语来诠释:你干的到底是一个什么事儿?在德鲁克看来,对于这一问题的回答,即是所谓企业的使命。

我们认为,企业使命是一种观念性的东西,很难界定它的内在结构。但就其本质意涵而言,企业使命至少应该回答以下三个方面的问题:你为什么要经营这个企业?谁是你的顾客?你能为他提供什么样的独特价值?这些问题带有终极性、根本性和基础性,为企业开展日常经营活动提供指南。不同的经营者对此会有不同的认识和理解,于是便会作出不同的回答,这些回答便构成了企业使命的基本内容:

首先是经营宗旨的确立。为什么要经营这个企业?企业存在的理由和依据是什么?这是企业经营宗旨要回答的问题。经营宗旨往往和创业动机有着密切的联系。不同的人出于不同的动机去创办企业,有人创办企业是为了谋取个人财富,有人是为了实现个人抱负,有人是为了造福社会,有人是为了报效国家。创业动机总是千奇百怪,经营宗旨自然千差万别。

创业动机往往带有一定的时代色彩。中国老一代的企业家当初往往抱持着强烈的社会责任感去创办企业,他们的创业动机往往带有浓厚的理想色彩。相比之下,中国新生代创业者的社会责任意识没有那么强烈,他们强调在商言商,反对企业承载过多的社会功能和政治功能。

联想集团创始人柳传志是中国老一代企业家的典型代表,他说:“我和张瑞敏、倪润峰、李东生等,都是产业报国的一代,从创业之初,目标就超越单纯的财富追求,融合了社会与国家责任。”张瑞敏要为中国贡献一个“世界级品牌”,他说,“我的最终目标是使海尔成为一个真正的世界品牌。”任正非要为中国贡献一个“世界级企业”,《华为基本法》第一条就提出要“使华为成为世界一流的设备供应商”。

柳传志很佩服李嘉诚、施振荣、张忠谋三位港台企业家,他要“为中华民族大陆这一支争口气”。1993年,面对西方IT巨头的巨大冲击,时任联想总裁的柳传志亲自写下“扛起民族计算机工业大旗”的“战表”,携企业全体高管一起去电子工业部提交。当时,胡启立部长率所有的副部长一起出来接见,在场的人听了无不为之动容,联想员工的士气也因此受到极大的鼓舞。

其次是目标顾客的选择。管理大师彼得·德鲁克说,企业存在的唯一目的就是创造顾客。他还说,一个组织的存在价值是由它能为谁做多大的贡献决定的。孟子曾经这样总结中国历史上王朝兴替的内在规律:“得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣。”他的意思是说,赢得民心,才能得到人民拥护;赢得人民拥护,政权才能得以巩固。顾客是企业的基础,没有顾客就无所谓企业。得客者昌,失客者亡;得客之心者昌,失客者之心亡,这是企业兴替的规律。

当然,企业也不可能满足所有人的所有需求。企业不但不能满足所有人的所有需求,也不能满足所有人的部分需求,甚至也不能满足部分人的所有需求,而只能满足一部分人的一部分需求。原郑州亚细亚总裁王遂舟提出:“世界有多大,市场有多大;55亿人,都是我们的客!”那是狂人的呓语,最终导致了企业的崩溃。谁是你的顾客?你能为他创造什么样的独特价值?这就要有所选择和取舍。

1967年,美国新泽西州最高法院书记员凯莱赫和飞行员罗林·金以56万美元创办西南航空公司。凯莱赫和罗林·金当初的想法是:大航空公司都热衷于长途飞行,对短途飞行不屑一顾。如果我们能够组建一家航空公司,经营短途空运业务,将会有广阔的商业前途。他们选择短途飞行的顾客包括商业旅客、家庭与学生等作为他们的目标顾客,紧紧围绕“短航线、低价格”开展业务。

短途旅客不需要餐饮,西南航空公司每个航班只提供软饮料和花生米;商务人士的时间非常宝贵,西南航空公司把平均航班周转时间降为20分钟。受“9•

最后是业务性质的定位。在一般人看来,似乎没有什么比说清楚一个企业的业务性质是什么更简单了。一家钢铁厂制造钢铁,一家铁路公司用铁路运载客货,一家保险公司承保火险,一家银行出借款项,企业的业务性质还有什么不好表达的吗?但上述说法陈述的只是公司经营的表象,经营同种产品的公司,其实质可能非常不一样。比如,同样是卖汽车,福特卖的是“平凡”,劳斯莱斯卖的是“尊贵”,宝马卖的是开车的“愉悦”,奔驰卖的是乘车的“舒适”,沃尔沃卖的则是乘车、驾车的“安全”。他们经营的品类虽一样,但对业务性质的认定却有天壤之别。

管理大师彼得·德鲁克曾多次讲过凯迪拉克公司的例子。凯迪拉克公司的员工说,他们是造汽车的,他们的业务叫做通用汽车公司凯迪拉克汽车部。但是,那个花了七千美元买一部新的凯迪拉克汽车的人是为了买一种运输工具呢,还是主要为了取得声望?凯迪拉克公司是同雪佛兰汽车公司、福特汽车公司、德国的大众汽车公司在竞争吗?在20世纪30年代的萧条时期,接管凯迪拉克公司的那位德国出生的服务机械师尼古拉斯•德雷斯达回答说,“凯迪拉克汽车是同钻石和貂皮大衣在竞争。凯迪拉克汽车的买主购买的不是一种‘运输工具’而是‘地位’。”这一回答挽救了濒临破产的凯迪拉克公司。在大约两年的时间中,尽管当时正处于萧条时期,但凯迪拉克公司依然保持了较快的增长。

使命本意是“派人办事的命令”,使命通常都是由特定人或特定组织赋予的,暗含着“谁让你干什么事”的意思。在市场经济条件下,企业的使命不可能由哪个人或哪一级组织所赋予,而只能是企业主动选择的结果,企业使命暗含着“你能为谁做什么事”的意思。因此,企业使命就是企业对特定顾客群的特定承诺,是企业经营宗旨和终极追求的总括性表达。简言之,企业使命就是企业的定义,就是企业这个特殊产品的“使用说明书”。

中国人常说,成功自有道。所谓道,即是理;所谓理,即是心;所谓心,即是欲。否定了欲望,也就否定了生命。你满足客户的愿望,客户成就你的梦想。使命规定了“你将为谁作出什么样的贡献”,同时也就规定了“你将成为什么样的企业”。企业履行使命的过程,是实践承诺的过程,也是承担责任、服务社会的过程,同时也是不断发展、成就自我的过程。所谓使命,不过就是这样一种内在规定性和潜在可能性。

高可为

高可为