工具是一个载体,通过工具我们可以完成某些事情,这些事情可以是任何的问题。借助工具解决问题能够达到事倍功半的效果。在解决问题的过程中,有很多的工具,如5W2H、鱼骨图、5WHY、PDCA、8D、A3报告、QC story、DMAIC、头脑风暴法等。在这里,强烈的建议班组长使用PDCA、5W2H 、A3报告三种工具来解决日常工作中的问题。

班组长日常工作中使用的第一个工具:PDCA循环

在第二篇的第1章节里面讲解了PDCA在早会中的应用,PDCA循环是威廉.爱德华.戴明上个世纪五十年代提出的,主要为解决问题的过程提供一个简便易行的方法。1950年,戴明到日本担任产业界的讲师及顾问,其间帮助整顿、创立日本产业制度,塑造了风靡世界的日本企业管理模式。他的主要目的是,在持续改善的过程中运用PDCA循环,重建日本产业,从而使他们在不久的将来在世界市场中具备竞争力。

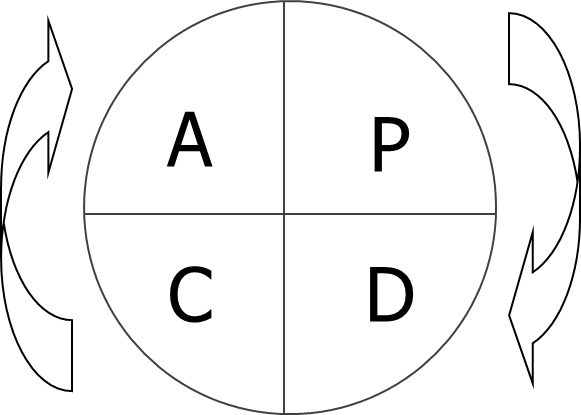

PDCA循环的含义是将解决问题分为四个阶段,即Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和 Action(处理),PDCA循环的四个过程不是运行一次就结束,而是周而复始地进行。

PDCA循环是标准化运转、大环套小环、周而复始、阶梯式上升的循环系统。

PDCA循环过程中,环环相扣,把前后各项工作紧密结合起来,形成一个系统。上一级循环是下一级循环的根据,下一循环是上一级循环的组成和保证,形成相互促进,共同提高的良性循环系统。

图3-2-1 PDCA循环图

PDCA是一种解决问题的工具,同时能够锻炼班组长在解决问题中的思维逻辑能力,班组长在日常解决问题的过程中要严格按照计划、执行、检查、处理四个过程进行开展。

作为推动工作、发现问题和解决问题的有效工具,典型的模式分为四大阶段、八个步骤。

阶段 | 步骤 | 方法 |

P | 1、找问题 | 分析现状,发现问题:层别法、柏拉图、管制图、直方图、查检表 |

2、找原因 | 分析问题中各种影响因素:特性要因图 | |

3、找要因 | 分析影响问题的主要原因:柏拉图、散布图 | |

4、订计划 | 针对主要原因,用5W(5个为什么),反问出行动方案5W1H: – Why:为什么做? – What:做什么? – When:什么时候做? – Who:谁来做? – Where:在什么地方做? – How (to do):怎么做? | |

D | 5、执行 | 按措施计划的要求去做:依5W1H之H进行做 |

C | 6、检查 | 把执行结果与要求达到的目标进行对比:层别法、柏拉图、管制图、直方图、检查表(稽核表) |

A | 7、标准化 | 把成功的经验总结出来,调整或制定相应的标准 |

8、找出新问题 | 把没有解决或新出现的问题转入下一个PDCA循环中去解决 |

表3-2-2 PDCA的四大阶段和八个步骤

下面的这个案例能够给班组长作为参考,运用“PDCA”方法,其思路及过程如下:

PDCA—P阶段:

1、某班组新款产品上线七天后,班组产品的良率平均才90%,离目标96%还差6%。

2、分析造成产品良率不达标的原因

1)某班组中有些工序的难点,作业指导书还欠详细说明,员工在操作的过程中理解不透彻,造成该几道工序返工率偏高;

2)该班组最近新进几名员工,初次接触该新款的物料,还不是很适应。

3)机器一级保养做不到位,导致物料出现品质问题。

3、这三项原因中,通过分析发现

第1项原因“班组某些工序难点,作业指导书还欠详细说明,员工理解不透彻”是关键因素。

4、针对“关键因素”制定对策

对作业指导书进行修订,在内容上作出修正,并增加注意事项及操作要点。

PDCA—D阶段:

5、班组长对作业员进行现场指导

结合实物对难点进行分拆解释,对修改后作业指导书进行现场指导,并对后续生产进行严密跟踪,有问题及时检讨。

PDCA—C阶段:

6、对指导后的重点工序操作情况进行检查

统计数据并采取措施后产品的良品率的改进情况,与改进前的数据进行对比,产品的良率有显着改善,提升到了93%,某些工序难点已不再是影响产品良率的主要因素。

PDCA—A阶段:

7、标准化

将修订后的作业指导书纳入管理标准,以巩固所取得的成效。

8、找出新问题

同时,虽然某些工序难点已不再是影响良品率的主要因素,但仍有其它因素影响良品率的达成,改善后整条流水线5天平均良率为93%,距离目标96%差3%(其中机器保养为要因,影响1.2%)。因此,需要将机台一级保养纳入下一轮“PDCA”循环。

班组长在开展PDCA解决问题的时候,经常犯的三个错误如下所示:

第一个错误:未掌握问题根因就研究解决问题的方法

很多的班组长怕麻烦,不喜欢思考,更不喜欢去探索问题的根因,在PDCA循环管理中跳过了了解问题的阶段,直接进入解决阶段。如果班组长经常这样说:我认为这么做比较好;我之前的经验是这样做的;我可以直接告诉你怎么做;那么,班组长就陷入了一种直接进入问题解决方法的错误中了。在没有清楚的了解情况之前就急于开展改善计划,是常规班组长经常做的事情。精益班组长在开展问题分析解决时,侧重问题的彻底解决,在了解问题的过程中花费的时间比较多。

第二个错误:未找到问题的根因匆忙解决问题

在日常工作过程中,班组长遇到的问题可能是多元性的问题,问题呈现的症状可能也是多元的,到底先解决哪个问题,需要班组长去明确。所以,在查找问题时,需要从多元的问题症状中剔除多余的要素,找出对工作结果影响最大的因素,这个就是真正的问题点,但是这个问题点是不是根因,还不能靠经验来断定,需要用数据来进行分析。

第三个错误:未能解决问题时过多强调客观因素

一个问题的解决是需要一定的时间的,很多的班组长在解决问题的过程中缺乏耐心,当上级领导询问问题的进度时,匆忙的用经验进行回答,经常强调一些客观的因素,比如员工经常请假,我也没有办法;都是新员工,产品的良率没有办法进行控制等,这些并不能给上级一个满意的答复。精益班组长常常站在解决问题的角度用5WHY去分析问题的根本原因,作为后续改善的主体。

班组长日常工作中使用的第二个工具:5W2H

5W2H分析法又叫七何分析法,5W2H法是第二世界大战中美国陆军兵器修理部首创。简单、方便,易于理解、使用,富有启发意义,广泛用于企业管理和技术活动,对于决策和执行性的活动措施也非常有帮助,也有助于弥补考虑问题的疏漏。

(1)WHY—为什么?为什么要这么做?理由何在?原因是什么?

(2)WHAT—是什么?目的是什么?做什么工作?

(3)WHERE—何处?在哪里做?从哪里入手?

(4)WHEN—何时?什么时间完成?什么时机最适宜?

(5)WHO—谁?由谁来承担?谁来完成?谁负责?

(6)HOW—怎么做?如何提高效率?如何实施?方法怎样?

(7)HOW MUCH—多少?做到什么程度?数量如何?质量水平如何?费用产出如何?

发明者用五个以W开头的英语单词和两个以H开头的英语单词进行设问,发现解决问题的线索,寻找发明思路,进行设计构思,从而搞出新的发明项目,这就叫做5W2H法。

在班组长对下级分配任务、制定计划、出具解决方案时,班组长有没有过这种体验,自己觉得已经想得非常周到了,可事后才发现遗漏了很多关键环节,有时候工作不得不重新开始或反复?例如:交给员工一个任务,员工领命而去,等他走了以后,才发现没有规定他什么时侯完成,然后不得不再联系一下?

班组长用5W2H可以轻松的布置工作任务而不产生任何的遗漏环节。另外,经常地使用5W2H描述事情或者制定计划可以锻炼班组长的思维逻辑能力,拓展班组长的视野。

案例:运用5W2H描述生产任务

2022年9月15日,张猛接到车间主任一项生产任务,在9月20日下班前完成订单型号为LB200,订单数量为2000个的生产,车间主任让张猛保证必须在9月20日下班前100%确保2000个产品合格品入库。张猛在早会中明确的告知30名员工按照订单LB200的SOP进行作业,有问题来不及的情况及时的与他沟通,每天下班前每个人要汇报当天的产量情况。

Who(谁) | 张猛 |

When(何时) | 9月2日下班前 |

Where(哪里) | 生产现场 |

What(做什么) | 订单LB200 |

Why(为什么目的) | 紧急交货 |

How(怎样做) | 按照LB200的SOP |

how much(多少) | 2000 |

表3-2-3 5W2H表

班组长日常工作中使用的第三个工具:A3报告

A3报告是一个由丰田公司开创的用来描述事件或者问题的方法,通常用图表的方式,把问题描述、分析、改正措施以及执行计划等问题解决的8个步骤,囊括在一张大的A3纸上,一目了然,非常清楚。A3报告是一种思路而非仅仅是标准的报告形式。其基本原则是PDCA的思路,一种组织训练员工问题解决能力的方法。

A3报告中所包含的模块完整体现了PDCA解决问题的框架和结构。编写A3报告能帮助系统地、逻辑地分析、解决问题并进行后续的追踪。

班组长通过学习A3报告来掌握和巩固PDCA的问题解决方式及步骤以及学会A3报告也可以培养利用“A3报告”简洁且系统地交流及解决问题的能力。

A3报告的特点:

用一张A3纸可展现问题解决整体过程,是班组长解决问题的核心沟通工具;

是上级培养员工,作为人才培养的重要工具;

按照逻辑的流程把所有相关信息浓缩到一张A3纸上,以便快速评审。

是一张逻辑清晰、要点突出的资料;

A3报告可以促进上下级之间的有效沟通,便于上司有针对性的指导;

可以通过图表方式使情况一目了然;

A3报告包括8个步骤:

步骤1:明确问题

在此步骤中,需要明确你工作的区域在哪里?目前问题体现出的影响结果在哪里?比如说因为x原因导致客户投诉、因为x原因导致产品延迟交货等。在此步骤中,需要明确标准,这个标准必须是可以量化和测量的。描述现状发生了说明变化,现状与标准之间有什么差异。在这个过程中,需要明确问题产生的源头。也就是说,要把标准和现状用数据说清楚。为什么你要解决这个问题,需要从重要性、紧急性、倾向性三个要素进行判断。

步骤2:分解问题

在此步骤中,需要详细的了解问题是什么时候发生的?多久发生一次?问题发生的趋势是什么?发生的问题对什么产生了影响

步骤3:目标设定

在此步骤中,目标必须是可测量的,另外在描述目标的过程中,要使用动词,如增加、减少、降低、提升等词汇。在设定目标过程中,要加上时间。比如3月25日前提升x型号产品的合格率到95%。

步骤4:把握真因

一般的情况夏,把握真因用的工具是鱼骨图,通过鱼骨图的方式来寻找问题的根本原因。可以从人、机、料、法、环五个方面进行罗列,以帮助确定最可能的原因。

步骤5:制定对策

在制定对策中,可以是短期对策,短期对策帮助我们完成短期的目标达成。长期的对策必须要能够防止问题再次发生。一个有效的长期对策可以从三个方面进行考量:有效性、可行性、影响力。

步骤6:对策实施

在对策实施的过程中,一定要记录实施的全过程内容,现场的改善照片、过程中的数据收集、开会的照片、数据的标准资料等都要进行收集,确保对策实施过程中能够全面的记录。

步骤7:评价结果

结果的评价需要从制定的目标上进行衡量,是否在一定的时间内达成目标。

步骤8:巩固成果

通常用修正标准或者拟定新的作业指导书来巩固已经完成的对策实施。后续将标准或者作业指导书纳入日常管理工作中。

不详

不详