四、品质预测

1、什么是品质预测活动

在一个制造型的企业中,处理品质问题常有3种水平:

第一种,发生问题迅速对应处置;

第二种,发生问题不仅仅迅速对应处置,还必须采

取杜绝类似事件再次发生的对策;

第三种,事先预测可能发生的问题,在问题发生之

前就采取对策。

前2种处理形式均是被动式,是事后处理型。第三种为主动式,是事先对策型。品质预测就属于第三种形式。

所谓品质预测活动,就是利用我们已有的经验(以往的失败与成功经验),再根据被预测对象本身的特点、特征,对在生产环节中可能出现的问题进行事先预测,使之在未发生之前就采取对策,做到“防患于未然”。

2、品质预测活动的着眼点

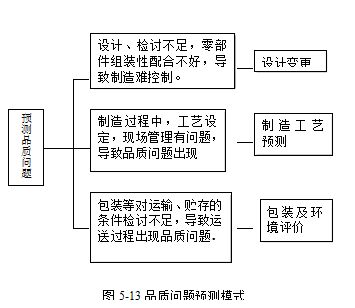

品质预测活动的着眼点,就是对设计、制造工艺、搬送、贮存过程中可能造成的品质问题进行预测,然后采取积极措施,使问题不发生。

从上述着眼点出发,就能得出如图5-13所示的品质问题预测模式。

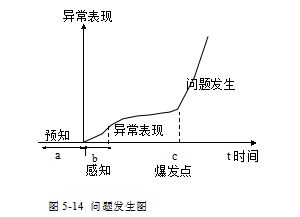

品质预测的关键是有没有“问题意识”,图5-14问题发生图。问题发生前,一般都会有一些异常现象显露出来,经验丰富或敏感的人,能很快地感知到,如图中b的位置。而对问题意识不敏感的人来说,往往等异常表现到问题已很难挽救时才能明白。这时,损失已经造成了(图中c的位置),而品质预测则是在图中a的位置,即无异常时就提前预知。

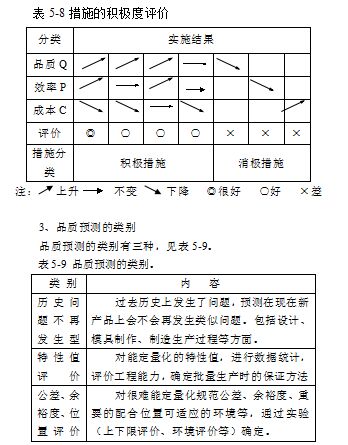

在品质预测的着眼点中,提出要采取积极措施,使问题不发生。这里所谓的积极措施是指可以提高产品品质、提高作业效率(例如防止失败、重复再作业等),减低成本(消耗材减少等)的措施。若从品质(Q)、效率(P)及成本(C)角度出发来评价措施,则从表5-8所示的情形中可以分出什么是积极措施。

进行历史问题不再发生型品质预测活动的开展一般按下述步骤进行。

(1)收集现状及历史问题

收集现在及以前发生的品质问题,品质问题收集范围包括制造工艺发生过的、检查部门发生过的、市场投诉发生过的。

(2)收集现状及历史的问题,进行整理、分析

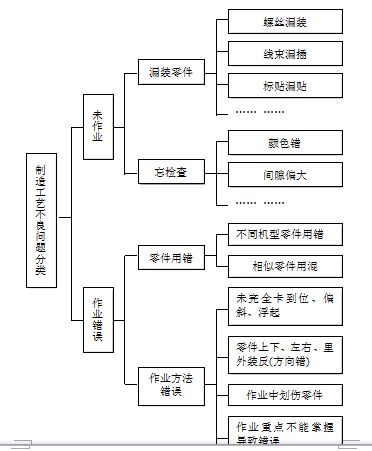

将问题按发生性质分类,例如某电视机产品对制造工艺收集的问题进行以下分类(图5-15)。

(3)依据被预测产品本身特点,列出被预测产品本身采用新技术带来的变化项目。

(4)对被预测产品所有工艺项目逐一确认是否也会发生

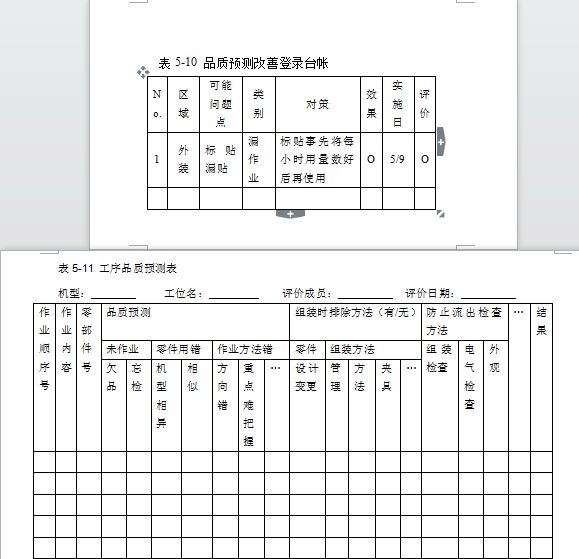

上述第(2)步所罗列的问题(不明确时可采用实验法)。若确认可能发生,则将此可能问题登录在品质改善台帐中(表5-10)。

在逐一确认所有工艺项目时,为了不漏确认,一般应用表5-11所示工程预测问题表。此表中,先登录所有工艺项目。而品质预测的诸项目就是在上述第2步中经统计层别后的现状及历史的问题类别,而对策栏又分为2类:第1类是在制造生产过程中(例如组装过程中)的对策,也即在组装过程中保证不良不会发生,这是应优先考虑的对策。第2类为检查方法,即为防止不良流出而在制造工序中追加检查方法。

(5)对可能发生潜在的品质问题进行改善

进行品质改善具体运用手法可参考3A企业管理顾问出版的《品质管理实务》即可。

4、解决问题的方向

从解决渠道来分类,一般可以按下述方法进行改善。

(1)实施设计变更

(1)实施设计变更

当某些作业工序设备难以实现,或者是人难以把握时,需要进行设计变更,从而用更简单的设备或方法就能实现所需求的机能。例如,产品的外包装箱上要贴条形码,设计要求条形码必须贴正,前后偏斜不超过1mm。此时,作业人员很难做到。如图5-16所示,只要在外包装箱需贴条形码标贴位置印刷基准线,作业就很容易保证不贴斜。

(2)建立良好的管理方法

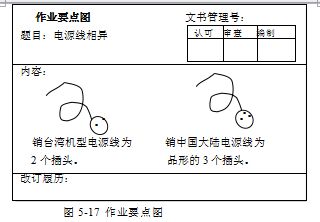

我们在制造过程中常出现的品质问题许多是由于管理方法不当造成的。应通过变更(或新建立新的)管理方法,防止同类不良的发生。例如机型相异零件使用错误,如果事先由班组长做好机型相异零件一览表,每当机型更换时再由该工序作业人员依清单要求做记录。通过这种管理方式,保证机型相异零件不被误用。如果某些机型相异零件十分相似,识别不容易时,最好将实物的对照图做成标准。同时,用一句简单而准确的语言表述不同之处。此标准可称为“作业要点图”(图5-17)。将“作业要点图”悬挂于使用工序上。当然,作业要点图依据的情报是作业指导书。同时,要符合ISO9000要求的文件的管理方法。

图5-17 作业要点图

(3)作业方法改善。

现状的作业方法可能导致不良时,通过改变作业方法,使得品质能得到更好的保证。例如,使用夹具代替人手作业等。如何进行作业方法改善方面的内容敬请参阅3A企业管理顾问之《品质管理实务》中有关防止无意识差错的内容,因篇幅所限,在此不再赘述。

(4)更改作业顺序。

现状的制造工艺顺序可能容易造成不良时,可考虑通过更改作业顺序,防止不良的产生。例如贴标贴作业,

![]() 改善前: 贴标贴 → 装B零件 → 检查发现标贴划伤

改善前: 贴标贴 → 装B零件 → 检查发现标贴划伤

B零件安装时可能碰标贴,结果造成标贴划伤

改善后: 装B零件 → 贴标贴 → 检查时无划伤

(5)追加检查作业,防止不良流到下一工序

有时因技术手段或费用关系,我们在制造过程中无法有效地避免不良产生时,就要考虑通过追加检查来防止不良的流出。根据产品种类不同,实施的检查手段自然也不同,可以是机械动作检查,可以是电气特性检查,也可以是外观检查等等。

上述历史问题不再发生型品质预测,重点是针对制造过程来讲述的,设计、模具制作时同样可采取类似步骤进行,在此不再赘言。

五、设计评价和统计技术应用

在精益设计过程中可以从以下两个方面对设计进行评价。

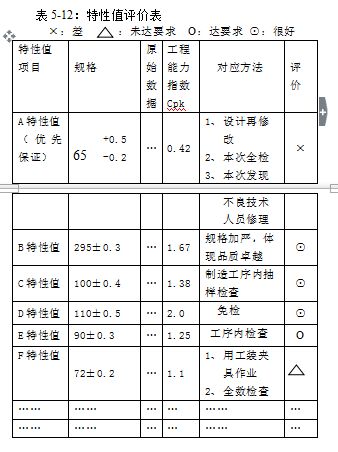

首先是特性值评价,即对能定量化的特性值,进行数据统计,评价工程能力,确定批量生产时的保证方法(表5-12)。

从表5-12可以看出,通过特性值评价,哪些在设计上仍有问题,需要再次修改;哪些设计虽有不足,但若从设计角度解决起来又太花钱(或太花时间、或技术上目前解决不了)时,就应考虑使用工装夹具等保证方法,不让不良流向下一工序、流向市场;同时,对设计上已经充分保证的项目,采用免检或抽样检查等方法,从而实现低成本的生产。

因工作关系,笔者接触了许多企业和生产型的研究所,发现他们能够设计出样品机,但却不能持续地、稳定地、重复性地、低成本地批量生产。这与其不重视统计技术有极大的关系。从事几十年的设计开发工程师,却从来没有计算过工程能力指数Cpk的大有人在。而在企业和生产型的研究所里,计算工程能力指数Cpk应该是技术人员基本技能。

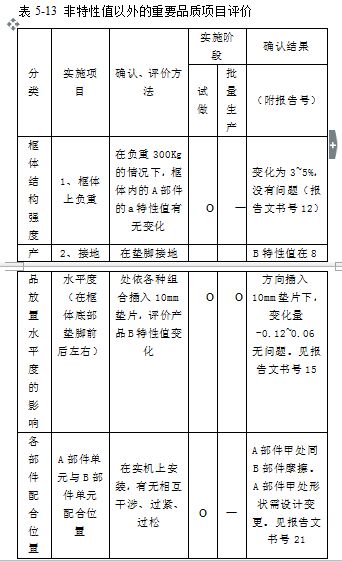

其次是进行公差、余裕度等评价,即对很难定量化的重要零部件公差配合、余裕度、重要配合位置、可适应的环境等,需要通过实验(上下限评价、环境评价等)来确定,或本公司以前产品形成的标准、惯例来确定,或行业标准、惯例来确定。例如,极重要的安全警告标贴贴在产品上,若容易脱落,造成客户误操作,可能伤害了使用者导致法律纠纷(在欧美、日本等发达国家对此特别注意)。为了确认标贴贴在产品上的牢固程度,日本规格协会出版了相应的手册,明确规定要通过用反转180度方向水平拉(撕),拉力在某某牛顿之上仍不脱落方是合格。

有关非特性值以外的重要品质项目评价,见表5-13。

有效地使用品质预测方法,既能提升产品品质,又能大幅度缩短新产品从投入到产品品质稳定的时间。对一直坚持以优良品质服务大众的企业来说,其得到的有形价值(品质成本降低)及无形价值(优良品质)都是十分巨大的。

精益生产方式的设计开发要求我们必须应用统计技术,因此工程技术人员必须掌握工程能力指数Cpk的计算等的基本技能。有关统计技术的详细内容,敬请参阅3A企业管理顾问书系之《品质管理实务》中的企业实用统计技术,在此不再赘述。笔者就工程能力指数Cpk关联的内容简单说明如下。

1、常用的数据种类

(1)测量值(又称计量值)

使用一定方法、手段对实物进行测量所获得的数据,称测量值(又称计量值)。一般这类数据具有连续性的特征。例如:测定物体的长度、质量、拉力强度、波长等等。工程能力指数术Cpk主要应用于测量值。

(2)计数值

仅仅记录发生(或出现)的频次、机会而获得的数据。这类数据的最原始记录为不连续的,一般是正整数(0、1、2……n)。例如:不良个数、缺陷数、实到多少人数、复印多少张等等。另外由这类不连续的原始计数值,通过一定计算得出的数据,也归类为计数值,这时计数值一般已不是整数。例如:不良率、出勤率、卡纸发生率等等。

(3)数据

仅仅为了反映实物顺序而制定数据。例如:运动员编号代码、航班号、产品的机器顺序号等等。

(4)分数(又称点数):

为了评价某个对象,而制定评价的标准,然后按这个标准对评价对象进行评分。例如:学生考试分数、全国评选卫生城市得分;某场体育比赛,胜为+2分;平为+1分;负为0分等等。

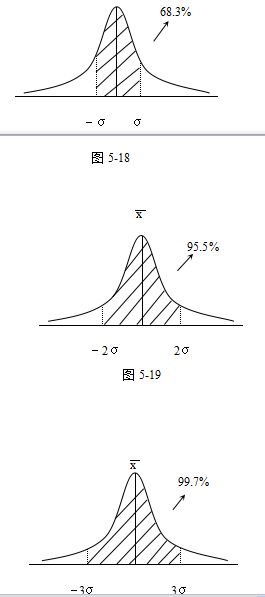

测量值与计数值最常见的数据分布为正态分布,如图5-18,其特点左右对称分布如同“钟型”。

如图5-18阴影部分所示,以平均值X为中心,数据在X±σ范围出现概率为68.3%。

如图5-19阴影部分所示,以平均值X 中心,数据在X±2σ范围内出现的概率为95.5%。

如图5-20阴影部分所示,以平均值X为中心,数据在X±3σ范围内出现的概率为99.7%。

上述3个图示中,曲线下部同水平轴围成面积,代表出现概率为100%。

标准差S计算公式:

![]()

![]()

![]()

![]() S = [(X1-X)2+(X2-X)2……+(Xn-X)2]/n-1

S = [(X1-X)2+(X2-X)2……+(Xn-X)2]/n-1

注:对企业实际应用来说,在满足一定的条件下,来自抽样得出的X、S与来自整个群体的μ、σ在本质上没有区别。本书不加以区分。

2、工程能力指数Cp

工程能力客观地描述加工过程存在着分散的状况。在统计学上专门用一个指数Cp来评价工程能力的大小(分散程度)。

(1)工程能力指数Cp定义:规格上限、下限的宽度除以6倍标准差S,Cp=(SU-SL)/6S

SU:设计规格上限,SL:设计规格下限。例如:SL=5.37,X=5.482,SU=5.57,S=0.033,则Cp=(5.57-5.37)/(6×0.033)=1.01。从图5-20可以看出,Cp=1意味着生产1000个时,可能有3个在设计规格以外。

(2)工程能力指数Cp的评价基准。

制造工序是否具有足够的品质保证能力,一般依据表5-14基准来进行判定及进行对策。

表5-14 工程能力有无之评价基准

表5-14 工程能力有无之评价基准

肖智军

肖智军