第18节 物流网络的“最后一公里”

物流,尤其是物流网络的“最后一公里”如何才能被保证覆盖到,如何能够在客户的忍耐时间范围内实现“送货上门”的承诺,是所有企图建立起“即时交付”模式的企业都必须解决的问题。

一、

从“所见即所得”到“所欲即所得”

在批量化大生产的工业时代,由于大量的产品能够低成本、模式化地被制造出来,然后运送到最大的市场——连锁卖场中,消费者感受到了前所未有的“物质丰富”,他们在琳琅满目的货架上自由对比选择。当消费者取下“这一个”的时候,他确信“所见即所得”。当“所见”和“所欲”匹配的时候,供应链上的各方都可以相安无事地分享利润。但是在这种模式下,一旦“所见”和“所欲”发生偏差,噩梦就会到来。

工业时代的噩梦最直接的体现就是“压货”和“断货”。

“压货”是商品已经被制造出来却没有得到买方的认可,前期的成本已经发生,供应链上的每个环节都已经有所投入,但最终交换未能实现,应收账款变成坏账,资金链可能就此被迫中断。

“断货”则是需求必须被压抑,因为市场上没有供给者,消费者持币待购,整个供应链却不能及时交付所需,交换无法达成,资本增值同样面临风险。

“压货”和“断货”都是“所见”和“所欲”不匹配的时候发生的情况,也是“规模化大生产”下的交付模式出现漏洞的直接表现。没有人买单的库存和无法找到最适合的产品而被迫取消的需求,都是迫使过去的模式要发生转变的压力所在。

利用“反向价值链”的逻辑而设计出的新“交付模式”则是从需求出发,也就是说,“所见即所得”要转变成“所欲即所得”,客户一旦能够描述出他想要的,就可以预知为他定制的产品或服务的详细描述。在此基础上,他需要发出“确定”的指示,一旦确定需求,就能得到和他的需求不差分毫的产品或服务。

我们把这种新的交付方式的核心竞争力总结为以下四点:

(1)

可以立刻交付;

(2)

可以任意定制;

(3)

可以大批量制造;

(4)

无须高额的费用。

在这种新“交付方式”中,从“所欲”到“所得”之间的时间差是至关重要的。一旦“所欲”和“所得”的间隔时间过长,那么在产品最终传递到需求方的时候,需求可能已经发生了转移,或者也被迫取消了。可以说,“所欲”和“所得”之间的时间差正如过去的“库存”一样是最大的交换风险。

如何才能消灭“等待时间”?

我们看到在前面的两节中,无论是利用可以调整的流水线,还是采用“模块化”的行业协作方式,不少行业都出现为了解决“所欲”和“所得”之间的时间差而生的创新思维。更多的新想法还在涌现并等待着实践的检验。

二、

“即时交付”——建设物流网络的难题

(一) 物流

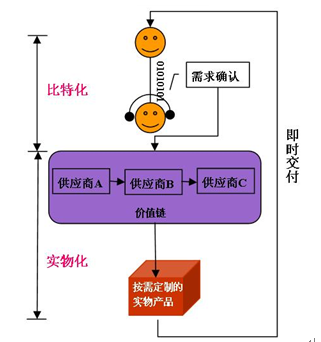

让我们重新审视一下“即时交付”的构成。事实上,按照“反向价值链”所构筑的交付模式,我们可以把所有的交换都可以分为“比特化”和“实物化”的两个部分。如下图(图5-1)所示。

图5-1 即时交付分为比特化和实物化两个部分

即时交付包括了“比特化”和“实物化”的两个部分的传递。

在需求确认的阶段,基本上所有的信息交互都是可以“比特化”的,这个部分可以通过网络和通讯的方式实现,在具备足够的带宽资源的前提下,这部分的交付可以瞬间完成;而当交换涉及到实物的时候,就需要通过物流实现。为了让“即时交付”成为现实,瓶颈还是在物流方面。

毫无疑问,从“工业生产”以来,物流网络的建设已经有了长足的进步,今天,最快速的物流服务可以确保在世界上任何两个地点之间传送包裹的时间不超过48小时(UPS公司认为他们可以做到,但实际上这和包裹的尺寸、内容和通关时间紧密相关)。在这种承诺的背后,是全世界的铁路、轮船、航空、公路……等方式的运输能力的提升、货物包装和集成方面的改善,以及和各国在海关检测、通关、关税等方面的鼎力合作,如果没有这些变化,物流能力的提升是不可能靠一国或一个企业的力量实现的。

尽管物流能力有所改善,但是我们曾经在“市场的分解”中谈到,如果真的能够出现最大的市场,则构成市场的各要素(其中就包括“物流”),需要能够实现各自的网络化。

现在,距离各个行业都能利用“第三方”物流进行“即时交付”的要求还相差甚远,具体体现就是前面我们所提到的48小时“快捷”物流的价格是令人咂舌的50~200美元,这样的价格把大量单价在50美元以下的产品利用“第三方物流”的通路堵塞住了。

(二)

“网络效应”

如果为了不让物流成本成为不可承担的交易成本,就必须建筑起能够从“门到门”的覆盖全球的网络,这个网络还必须是廉价的、经济的。这是一个巨大的难题,也是“网络效应”的困境。

所谓“网络效应”,就是只有当基础设施形成了“网络”之后,才能出现“规模效应”和需求的“井喷”,在需求不那么确定的时候,比较保险的做法是建设连接“枢纽节点”的网络,这些枢纽节点将一个区域的需要集中起来,以此保证节点A和节点B之间的往来是“满负荷”的、经济的和可持续的。这种解决方法注定只能忽略掉“最后一公里”的往来需求——客户需要自己想办法解决从家门到“枢纽节点”的运输问题。

我们可以尝试来做个小实验,站在物流公司老板的位置上来思考这个难题。

|

摊开一张世界地图,把你知道的重要港口、世界级大城市标注为“1”,然后数数它们的个数,大约不超过50个。划一些线条把它们联系起来,无论你用什么成本指标来计算,你基本上可以确认在这些一级城市之间的物流运输是可以让穿梭其中的集装箱货柜保证“满去满回”,也就是说每一趟运输都可以找到足够多的“托管人”来买单。 现在,在重要枢纽的下面继续标注——如果想把相对重要的二级城市之间建立物流网络的话,你需要的是成倍的投资,面对的是更加分散的需求,也就是说,它们的“吞吐量”注定要比一级港口要少很多,但是要把它们连接起来的成本可不少。 继续标注,你会发现当物流网络深入到越偏远的地方,运送的需求就越分散,你就越有可能陷入投资无法收回的困境。 |

但是,从另一个角度来说,当物流网络的触角可以覆盖到更偏远的地点,货物之间的流动才可能创造出“需求井喷”。所有的人都希望获得“门到门”的服务,如果这种服务真的做到了方便又快速,人们也可能真的会改变蜂拥到城市里的“巨型购物商场”里去采购的习惯,而是坐在家里将需求在网络上确定下来,然后等着“送货上门”。

如果真的激发出了所有人的“门到门”需求,则很可能建造“门到门”的物流网络也是可以保持运营平衡的。这就是为什么一国政府往往要鼓励投资建造公路,一旦基础建设成型,那么其他的需求也容易被激发出来。“要想富,先修路”的逻辑是有成功先例的。

这就是建造物流网络的难题——如何在覆盖率和集中性这两者之间寻找平衡。

如何判断是否已经到了可以延伸物流网络的“最佳投资点”?

稍微保守或者稍微过激的决策都会让运营难以维系,出现经营困境。而且,不要以为这个难题只需要留给物流公司去考虑就行了。这是每个行业都必须解决的问题。

|

如果你是“可口可乐”,你需要考虑如何布局你的灌装厂才能让产品在保质期内及时地放到每个“乡镇小店”的货架上并销售出去,这和你选择灌装厂的地点和产能的决策紧密相关。 如果你是“H&M”这样的国际服装厂商,你就需要知道如何确定与你的门店相匹配的代工工厂,才能在“秋季新装”发布的同时让最新款式的风衣能够及时地挂在门店的衣架上。 如果你是某个小镇里的快餐店老板,你也需要考虑是把赚来的钱投入到租下隔壁的铺面中,还是到下一个小镇去开一个连锁店。 |

这些问题,虽然看起来表现上很不相同,但实际上都是对“物流网络”的求解,也都要运用到“运筹学”这门相当深奥的学问,它需要商品的周转时间、运输方式、中转库存、速度、负载……等诸多参数,还要颇具冒险精神和一些运气,才能让“物流网络”的布局与满足需求的时间要求正好匹配。

甚至,我们在考察中发现,在中国“一用就灵”的多层代理体系、加盟店模式很大程度也是为了解决中国的多山地貌和边远地区的规模需求的分散而造成的物流空白点,利用出让利润的方式让当地代理起到小批量存货和主动补货的“枢纽节点”的作用。如果有一个相对完善的物流网络,则中国的商业环境会发生巨大的改变,更多的“直接销售”就会应运而生。

从某种角度上来说,任何方式的敏捷生产都需要解决如何布局“生产点”的运筹学问题。你要考虑需要在哪几个地点建立收集信息并根据客户数据制造皮鞋的工厂才能满足“隔天到货”的承诺;你也要考虑如何分配你的资源才能让各种小批量的客户需求得到即时的满足。

物流,尤其是物流网络的“最后一公里”如何才能被保证覆盖到,如何能够在客户的忍耐的时间范围内实现“送货上门”的承诺,是所有企图建立起“即时交付”模式的企业都必须解决的问题。

李蓓

李蓓